[В принципе, в основном — по делу, но либеральненько так. Укажу только на два пункта: антисемитизм — не расизм, а кое-что другое; к перспективе создания отдельного палестинского государства отношусь куда более скептически, чем автор-демократ. Хотелось бы сначала узнать на какой политико-экономической основе оно будет строить свою суверенность, кроме вымарщивания деняк из ООН и постоянной гражданской войны между исламскими мафиозными структурами. Оно же будет современным, не халифатом каким-нибудь, да ведь? «Левиафаном», а не «Бегемотом», правда же? Друг-анархист один интересуется, не для себя спрашиваю. Или будет уже сразу квирным анархо-коммунизмом по фану, как считают псевдолевые wokies в университетских кампусах? Нет ответов. – liberadio]

Саймон Себаг-Монтефиорe, 27.10.23

Мир в израильско-палестинском конфликте был труднодостижим ещё до варварской атаки ХАМАСа 7-го октября и военного ответа Израиля. Теперь же он кажется почти невозможным, но его суть ясна как никогда: В конечном счёте, речь идёт о переговорах по созданию безопасного Израиля рядом с безопасным палестинским государством.

Какими бы ни были огромные сложности и проблемы, связанные с созданием такого будущего, для порядочных людей должна быть очевидна одна истина: убийство 1400 человек и похищение более 200, включая десятки мирных жителей, было глубоко ошибочным. Атака ХАМАС напоминала средневековый монгольский набег с целью резни и добычи человеческих трофеев – за исключением того, что она была записана в режиме реального времени и опубликована в социальных сетях. Однако с 7-го октября западные учёные, студенты, художники и активисты отрицают, оправдывают или даже празднуют убийства, совершенные террористической сектой, провозгласившей программу антиеврейского геноцида. Что-то из этого происходит открыто, что-то — под маской гуманизма и справедливости, а кое-что — под шифром, наиболее известным из которых является «from the river to the sea» – леденящая душу фраза, неявно одобряющая убийство или депортацию 9-и миллионов израильтян. Кажется странным, что приходится говорить: Убийство мирных жителей, стариков, даже младенцев – это всегда неправильно. Но сегодня сказать это необходимо.

Как образованные люди могут оправдывать такое бессердечие и принимать такую бесчеловечность? Здесь играет роль множество вещей, но большая часть оправдания убийств мирных жителей основана на модной идеологии «деколонизации», которая, если принять её за чистую монету, исключает переговоры о создании двух государств — единственное реальное решение этого векового конфликта — и является столь же опасной, сколь и ложной.

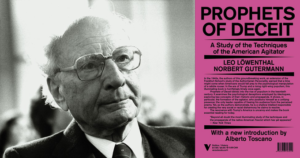

Я всегда удивлялся левым интеллектуалам, которые поддерживали Сталина, и тем аристократическим симпатизантам и борцам за мир, которые оправдывали Гитлера. Сегодняшние апологеты ХАМАСа и отрицатели зверств с их механическими обличениями «поселенческого колониализма» принадлежат к той же традиции, только ещё хуже: у них есть множество доказательств убийства стариков, подростков и детей, но в отличие от тех глупцов 1930-х годов, которые постепенно приходили к истине, они ни на йоту не изменили своих взглядов. Отсутствие порядочности и уважения к человеческой жизни просто поражает: почти сразу же после атаки ХАМАСа объявился легион людей, которые преуменьшают значение этой бойни или отрицают, что зверства вообще имели место, как будто ХАМАС просто провёл обычную военную операцию против солдат. Отрицатели 7-го октября, как и отрицатели Холокоста, существуют в особенно тёмном месте.

Нарратив деколонизации обесчеловечил израильтян до такой степени, что рационально мыслящие люди оправдывают, отрицают или поддерживают варварство. Он утверждает, что Израиль – это «империалистическо-колониальная» сила, что израильтяне – «поселенцы-колониалисты» и что палестинцы имеют право уничтожить своих угнетателей. (7-го октября все мы узнали, что это значит). В нём израильтяне рассматриваются как «белые» или «примыкающие к белым», а палестинцы — как «цветные».

Эта идеология, влиятельная в академических кругах, но давно нуждающаяся в серьёзном вызове, представляет собой токсичную, исторически бессмысленную смесь марксистской теории, советской пропаганды и традиционного антисемитизма Средних веков и 19-го века. Но его нынешним двигателем является новый анализ идентичности, который рассматривает историю через концепцию расы, основанную на американском опыте. Аргумент заключается в том, что «угнетённым» практически невозможно быть расистами, так же как и «угнетателю» невозможно быть объектом расизма. Евреи не могут страдать от расизма, поскольку считаются «белыми» и «привилегированными»; хотя они не могут быть жертвами, они эксплуатируют других, менее привилегированных людей — на Западе через грехи «эксплуататорского капитализма», а на Ближнем Востоке — через «колониализм». Continue reading