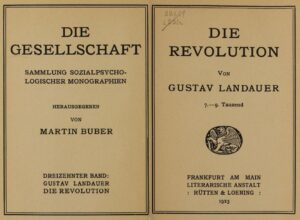

[Отрывок из речи, произнесённой Ландауэром перед Временным национальным советом Народного государства Бавария, согласно стенографическому отчёту о заседании от 18-го декабря 1918-го года. Опубликован в журнале «Erkenntnis und Befreiung», № 6 и 7, 1919 г. Для коллекции, что называется. – liberadio]

Как же это следует понимать? С одной стороны, самая добродушная и гуманная революция, которая когда-либо происходила, помимо того, что она прошла совершенно без кровопролития, особенно здесь, в Баварии, это толерантное отношение к устному и письменному волеизъявлению, а также возникает впечатление, что почти на следующий день после завершения революции партии старого типа удивительно быстро оправились, можно сказать, от ужаса и удивления, и встроились в новую ситуацию.

Не знаю, чему больше удивляться: буржуазным партиям, которые – не со зла, позвольте мне употребить популярное слово — переобуваются с поистине обезьяньей быстротой, или социал-демократии, социал-демократии при власти в составе бывшего правительства, которая ведёт себя так, как будто ничего не произошло, которая не чувствует необходимости рассматривать революцию как сокрушительное потрясение, которая, в крайнем случае, кажется некоторым своим членам почти раздражённой тем, что произошло нечто, что не было предусмотрено программой и тактикой, что, кажется, не вписывается в столь надёжные партийные организации и профсоюзные организации, во всю это программное направление.

Неприятно затронуты и многие другие течения, особенно когда речь идёт о происхождении, об истоках, о духовно-ментальных истоках этой революции, о значении этой революции. Ибо нельзя говорить о происхождении этой революции, не говоря об этой войне, о происхождении этой войны и о вине этой войны. Возможно, вы ещё помните слишком грубый выпад, который давно ушедший рейхсканцлер, господин Михаэлис, вместе с господином фон Капелле сделал против некоторых членов, фактически против всей Независимой социал-демократической партии, в связи с известными восстаниями на флоте. В то время говорили, что Независимая партия виновна в государственной измене, виновна в этих действиях. Но не было даже судебного дела, не было даже следов доказательств. Но сейчас, когда мы уже не в старом режиме, когда мы размышляем, мы должны сказать: это были первые признаки для широкой публики, что среди солдат развернулось серьёзное повстанческое движение, серьёзное революционное движение, и что это революционное движение проистекало не только из недовольства начальством или какими-либо другими местными делами, и ни в коем случае не из того только, что что наши матросы и солдаты на флоте в открытом море имели столько времени для занятия духовными, историческими и другими вопросами, но что это движение было связано с небольшой группой людей, имевших совершенно особые мысли о происхождении этой войны и о вине Германии. Это была группа, ни в коем случае не просто организованная партией; это были люди, составлявшие определённое крыло, например, в «Нойес Фатерлянд» (1), которые знали то, что другие не хотели, но могли знать.

Вчера здесь было сказано, что такое может случиться только в Германии — слово, вероятно, было выбрано не совсем точное, но, вероятно, имелось в виду нечто похожее, — что человек загадил своё гнездо. Но нужно различать немецкую страну, немецкий народ, покрытое позором прошлое немецкое правительство и эту систему правления.

Англичанин не говорит: «Right or wrong, my government», он не говорит: «Правильно или неправильно — это моё правительство»; англичанин говорит: «Правильно или неправильно — это моя страна». Кто не встанет на защиту своего дома, своей страны, своего народа, даже если этот народ сам наложил на себя тяжёлую вину невежеством, трусостью, покорностью и подневольным отношением, которое ему навязали и воспитали? Что значит пассивная вина немецкого народа за попустительство, за незнание, закрывание глаз, за равнодушие, по сравнению с огромной виной тех, кто очень сознательно, очень осознанно развязал эту войну? Иначе этого и не выразить.

Вы можете сказать: «Ну, ну! Конечно, мы не единственные, кто виноват! В конце концов, эта война медленно нарастала на протяжении десятилетий, мы видели, как условия во всех странах становились все более воинственными, мы видели президента Пуанкаре, мы видели политические условия в России и т.д., мы видели то, что называется окружением Германии. У меня есть свои соображения на этот счёт. Суть в следующем: Необходимо различать возможность, более того, я допускаю, вероятность того, что война рано или поздно должна была наступить, и начало этой войны. Совершенно верно, что с 1870-71-го года ситуация постепенно ухудшалась — отчасти по вине Германии — до такой степени, что война должна была разразиться снова. Когда эпоха Бисмарка, которая была эпохой насилия, закончилась, когда призывы к разоружению и международному взаимопониманию были встречены с большим пониманием повсюду, во всех странах, вплоть до правительств, когда состоялись Гаагские конференции — и каждый, кто действительно изучал Гаагские конференции, должен признать это, — произошло то, что привело к добровольной изоляции Германии. Continue reading →