Гюнтер Зандлебен, 1998

Дебаты о глобализации до сих пор в значительной степени игнорировали внутреннюю связь между глобальностью и национальностью. Элемент национального государства рассматривается как устаревший исторический пережиток, который, в зависимости от точки зрения автора, либо стоит защищать как оплот сопротивления развязанным силам рынка и действующим на нем транснациональным корпорациям, либо его постепенное исчезновение приветствуется как ликвидация национальной угрозы.

В дальнейшем будет показано, что, помимо индивидуальности и глобальности, капитал также имеет территориальное определение. Территориальная фокусировка в виде различных национальных государств возникает — согласно нашему тезису — из самого производственного капитала. Глобализация и фрагментация национальных государств — две стороны одной медали. Даже взгляд на историческую карту показывает, что история капитализма ни в коем случае не характеризуется тенденцией к уменьшению национальных государств, а скорее к их увеличению. Фактически глобализация идёт рука об руку с демаркацией национальных государств. Нельзя также упускать из виду, что рождение капиталистических способов производства, которое привело к резкому росту глобализации, сопровождалось ярким сиянием национальной звезды в виде меркантилизма. Последние события в Центральной и Восточной Европе демонстрируют аналогичное явление: там капиталистическая реставрация происходит не при сохранении сравнительно крупных экономических районов, а сопровождается фрагментацией национального государства на множество малых наций, о которых мало кто знал до социально-политического поворота, а теперь они вдруг обнаруживают свою самобытность и независимость. Подобные тенденции порождают подозрение, что «национальный вопрос» должен быть как-то связан с капиталом.

I. Глобализация неизбежно обусловлена общей детерминацией капитала: Капитал, понимаемый абстрактно, — это стоимость, которая сохраняется и увеличивается в движении, т.е. возвращается в исходную точку с прибылью. В соответствии с его концепцией, он бесконечен в своём движении, не знает фокусировки на отдельных странах, национальных или территориальных особенностей.

Его характерной чертой является именно безразличие к географическим и материальным условиям. Его детерминации говорят в пользу глобальности, а не национальности. Купеческий капитал был соответственно глобально ориентирован ещё до возникновения капиталистического способа производства. Купцы в основном покупали товары, которые ещё не произведились капиталистическим способом, чтобы продать их по более высокой цене.

Ганзейский союз, например, показывает, насколько мало купцы были связаны с конкретной страной. В него входили купцы из совершенно разных городов с разными культурами и традициями; торговля имела глобальный, а не национальный характер. Внешняя торговля, вопросы торгового баланса и т.д. были чужды этому миру торговли. Отсутствовала локализация, территориальные связи капитала. Это существует только в современном капитале, который доминирует в производстве. (1)

Archives

Исламо-гошизм. Рассказ о токсичных отношениях

Михаэль Фишер

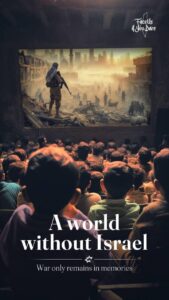

В феврале 2021-го года министр высшего образования Франции Фредерик Видаль непреднамеренно вновь ввёл в публичный дискурс термин «исламо-гошизм», впервые предложенный Пьером-Андре Тагиеффом в 2002-м году. Тагиефф, известный прежде всего своими работами о французском правом экстремизме и расизме, использовал этот термин более двадцати лет назад для описания «сближения, если не сказать боевого союза, между радикальными левыми движениями и исламистскими движениями во имя палестинского дела, возведённого в ранг великой революционной цели». (1) Он имел в виду совместную мобилизацию во время Второй интифады, когда левые не обращали внимания на крики «Аллах Акбар» или призывы к уничтожению Израиля, поскольку придерживались гностического, глобализированного антисионизма, «который служит методом спасения и обещанием искупления — уничтожить Израиль, чтобы спасти человечество». (2)

Во время ток-шоу, в котором Видаль рассуждал о секуляризме, ведущий, Жан-Пьер Эль-Каббач, выразил подозрение, что во французских университетах материализуется альянс между Мао Цзэдуном и аятоллой Хомейни. «Вы абсолютно правы», — ответил министр. Видаль реалистично заклеймил политических левых как полезных идиотов джихадистов и пообещал начать расследование разрушительного влияния исламо-гошизма в университетах. Как и ожидалось, критики отвергли всё это как явную предвыборную тактику, направленную на привлечение крайне правых избирателей. «Они отрицают, что между левыми и исламистами существует что-либо, напоминающее этот альянс. Они говорят, что это иллюзия, культивируемая политической оппозицией» (3). Сэр Джон Дженкинс лаконично резюмировал реакцию левых на откровение очевидного. По мнению бывшего дипломата, левые и исламские движения разделяют общее мировоззрение, которое выходит далеко за рамки простой тактики, выражаясь в противостоянии современному либеральному и демократическому порядку и достигая кульминации в общей враждебности к Израилю и евреям. На практике этот альянс в настоящее время проявляется еженедельно в форме антисионистских массовых маршей в крупных западных городах, но ещё в 1978-м году Мишель Фуко в своих репортажах о надвигающейся исламской революции в Иране восторженно отзывался об Али Шариати, который во время учёбы во Франции стремился к сближению с христианскими левыми и немарксистскими социалистами, и чьё имя «выкрикивалось наряду с именем Хомейни [sic] на массовых демонстрациях в Тегеране». (4) Шариати, ведущего идеологического архитектора Исламской Республики, ошибочно считают объединителем Маркса и ислама, хотя на самом деле он недвусмысленно заявил: «Ислам и марксизм оказались совершенно несовместимыми во всех областях политики, экономики, этики и социальных проблем». (5) По мнению Шариати, марксизм, основанный на безбожном материализме, разделяет все недостатки Запада, откуда он и происходит. Другие, такие как Джудит Батлер, пошли ещё дальше и объявили ХАМАС и «Хезболлу» частью глобального левого движения из-за их антиимпериалистической направленности. Смелый тезис, который непреднамеренно обнажает современный характер левых и, по идее, должен побудить постмодернистского интеллектуала переосмыслить национал-социализм: по словам историка Дэвида Мотаделя, Берлин во время Второй мировой войны был «центром антиимперской революционной активности» (6), привлекая антиколониальных лидеров из Индии, Аравийского полуострова, Ирландии и Центральной Азии. Почти десять лет назад Петер Шефер и Таня Таббара, выступавшие за критический диалог с умеренными представителями политического ислама в брошюре для Фонда Розы Люксембург, безусловно, также были тяготеют к антиимпериализму. Они нашли партнёра по дискуссии в лице Карима Садека, который, с этой целью, сделал тунисских «Братьев-мусульман» приемлемыми для них. Они оправдывали свой самоотверженный подход, утверждая, что «умеренные исламисты и левые действительно разделяют общие ценности, особенно в вопросах социальной справедливости, на основе которых возможен критический диалог» (7).

Continue readingДаниель Герен: Три проблемы революции (1958)

Волин, либертарный летописец русской революции, побывавший её участником и очевидцем, пишет:

«Предыдущие революции завещали нам фундаментальную проблему. Я имею в виду революцию 1789-го года и революцию 1917-го года в особенности: в значительной степени направленные против угнетения, воодушевлённые могучим дыханием свободы и провозгласившие свободу своей основной целью, как получилось, что эти революции скатились к новой диктатуре, установленной другими правящими, привилегированными слоями, к новому рабству народных масс? Каковы могут быть условия, позволяющие революции избежать этой печальной участи? Может быть, эта судьба обусловлена эфемерными факторами, а то и просто ошибками и недочётами, которые впредь можно было бы предотвратить? И в последнем случае, каковы средства устранения опасности, угрожающей грядущим революциям?»

Как и Волин, я считаю, что два великих исторических опыта — французская революция и русская революция — неразрывно связаны между собой. Несмотря на разницу во времени, разницу в контекстах и разное «классовое содержание», вопросы, которые они поднимают, и ловушки, с которыми они сталкиваются, по сути, одинаковы. В лучшем случае первая революция демонстрирует их в более зачаточном состоянии, чем вторая. И сегодня люди не могут надеяться найти путь, ведущий к их окончательному освобождению, если они не смогут различить в этих двух опытах, что было прогрессом, а что — отступлением, чтобы извлечь уроки на будущее.

Сущностная причина относительного провала двух величайших революций истории не кроется, как мне кажется, по выражению Волина, ни в «исторической неизбежности», ни в субъективных «ошибках» революционных протагонистов. Революция несёт в себе серьёзное противоречие (противоречие, которое, к счастью, повторюсь, не неисправимо и ослабевает с течением времени): она может возникнуть и победить, только если она возникнет из глубин народных масс и их неодолимого стихийного восстания.

Но, хотя классовый инстинкт побуждает их разорвать свои цепи, народным массам не хватает образования и сознания. И когда они с несомненной энергией, но неуклюже и слепо рвутся к свободе, наталкиваясь на привилегированные, проницательные, знающие, организованные и опытные социальные классы, они могут одержать победу над встречающимся им сопротивлением только в том случае, если в пылу борьбы успешно приобретут сознание, знания, организацию и опыт, которых им недостаёт. Но сам акт выковывания перечисленного оружия, которое только и может обеспечить победу над противником, таит в себе огромную опасность: он может убить спонтанность, которая является сердцем революции, поставить под угрозу свободу внутри организации или позволить движению быть захваченным меньшинством элиты более опытных, более знающих, более опытных боевиков, которые в начале выдвигают себя в качестве проводников, а в конце навязывают себя в качестве лидеров и подвергают массы новой форме эксплуатации человеком своих ближних. Continue reading

Карьера одной идеологии

Примечания к новейшему политическому исламу

Оливер М. Пиха

На самом деле, эта тема уже практически исчерпана. После десятилетий внимания, которое «ислам» требовал, в частности, от западного мира наблюдается определённая усталость. Даже дебаты о головных платках сошли на нет. Террористическая атака на Израиль 7-го октября 2023-го года ненадолго заставила всех вспомнить о политическом исламе, но израильско-палестинский комплекс пронизан слишком многими другими аспектами, а исламизм ХАМАС быстро представляется фольклорным приукрашиванием. После свержения сирийского режима Асада в декабре 2024-го года в результате наступления исламистских боевиков термин «джихадисты» на некоторое время снова стал появляться на заголовках газет. Несомненно, эти боевики когда-то были настоящими джихадистами, но сейчас они уже не ведут себя так.

Несколько упрямых увещевателей хотя бы пережили небольшой момент славы со своей излюбленной темой о том, что свобода и демократия в исламе никогда не смогут воплотиться в жизнь. Но когда несколько мусульманских мужчин, прибывших в Германию в качестве беженцев, наконец взялись за ножи или ключи от машин, чтобы убивать без разбора во имя своих религиозных убеждений, это стало лишь очередным поводом для вечных дебатов о депортации.

Невежество и истерия на Западе

Плохие люди

Неискупимые индивиды и структурные стимулы

Уильям Гиллис, 2020

Вопреки утверждениям некоторых левых, на самом деле существуют совершенно чудовищные люди, которые не являются просто жертвами своих социальных условий. Люди различны. Каждый из нас идёт по несколько случайному пути в развитии своих ценностей и инстинктов, подгоняемый миллионом крошечных крыльев бабочек контекста, который невозможно контролировать или предсказать.

Сотня клонированных детей с идентичными генами, получивших идентичную любовь и воспитание, тем не менее столкнётся с моментами неопределённости, когда нужно будет наугад выбрать гипотезу или стратегию из возможных и её придерживаться, проверяя различные модели и ценности. Тенденции, конечно, проявляются в совокупности, но у них есть исключения. Иногда эти исключения сами являются совокупным явлением. Подход, который стабилен, когда его принимает 99% населения, тем не менее, трудно сохранить стабильным при 100%, когда случайные одиночки-перебежчики видят достаточное вознаграждение, чтобы появиться вновь. Теория игр показывает, что, хотя сострадание и взаимопомощь широко распространены в определённых средах, это часто сопровождается появлением устойчивых мелких тенденций паразитов и хищников на периферии, с разной степенью сложности. Большинство популяций стабилизируется благодаря сочетанию индивидуальных стратегий. Кроме того, жизненный путь индивида не только формируется под влиянием случайных условий, которые невозможно контролировать, но и требует определённой доли случайности в его личных исследованиях. К сожалению, существуют определённые перспективы, которые, будучи достигнутыми, агрессивно отгораживаются от дальнейшего рассмотрения, адаптации или мутации.

В самом гармоничном и просвещённом сообществе, в самой развитой культуре, в самом эгалитарном и справедливом мире все равно найдутся жестокие и бессердечные, манипуляторы и любители жестокости. Те, для кого другие люди — это не продолжение их собственного существования, но объекты, которые можно угнетать или использовать. Число этих монстров можно резко сократить с помощью различных институциональных и культурных изменений, но полностью подавить их появление невозможно. И они неизменно будут использовать любые доступные им средства и инструменты для причинения вреда другим и захвата власти.

Плохие люди всегда будут существовать. Continue reading

Л. Кофлер: Диктатура буржуазного духа в капиталистическом государстве (1957)

Лео Кофлер

В своих ранних работах Маркс указывает на ту важную роль, которую буржуазный мир мысли играет в структуре современного классового общества. С одной стороны, буржуазная мысль представляет собой реальную силу, необходимое средство для поддержания господства класса капиталистов, которое действует во всех направлениях. Это легко создаёт видимость того, что социальные отношения и дифференциации обусловлены исключительно интеллектуальными факторами. Но, с другой стороны, эта видимость остаётся лишь видимостью, поскольку за ней стоят реальные, экономические и социальные отношения господства и эксплуатации, исчезновение которых является единственной предпосылкой для исчезновения этой видимости, господствующей над всем обществом. Маркс комментирует это: «Вся эта видимость, будто господство определённого класса есть только господство определённых мыслей, естественно, прекращается сама собой, как только прекращается вообще господство классов».

Тем не менее, эта претензия на то, что классовое правление по сути своей является мыслью — и притом возвышенной — представляет собой серьёзную проблему, поскольку господство над умами позволяет возвеличить капиталистическое государство, отказаться от принуждения и удерживать общество исключительно с помощью разума; в этом, как будет показано, есть доля истины, даже если эта истина, правильно понятая и раскрытая, разрушает славу и обнажает голый эгоизм правителей. Для начала ознакомимся с концепцией Маркса о той роли, которую он отводит фактору разума в процессе закрепления господства одного класса над другим: «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть вместе с тем и его господствующая духовная сила».

Здесь важно отметить, что, несмотря на равенство всех эпох, Маркс проводит существенное различие между средневековым феодальным и буржуазным эмансипированным государством. Если феодальное государство, чтобы выполнять возложенные на него как на государство задачи, всегда должно прибегать к открытому принуждению, то в условиях буржуазной эмансипации принуждение уступает своё первенство провозглашённой свободе и равенству, а значит, и духу. Иными словами, оставляя за собой сферу эгоистических интересов, как показывает Маркс в «Еврейском вопросе», и тем самым оставляя слабые классы на милость собственников, буржуазное государство, чтобы иметь возможность подтвердить свою «небесную» функцию классового государства, вроде бы служащего только равенству и свободе, требует духа, который заставляет фактическое неравенство и несвободу исчезнуть под видимостью этого равенства и свободы. Принуждение не исчезает, но элегантно отходит на второй план, с поклоном духу, который в условиях, ставших непрозрачными и мифическими для слепого сознания, лучше, чем принуждение, знает, как привести человека в чувство; принуждение остаётся в резерве, а именно «на все случаи жизни», которые, однако, не перестают реализовываться.

То, что буржуазный разум обладает такой силой, объясняется не только вышеупомянутой непрозрачностью капиталистического процесса, но и самим фактом формальной эмансипации, который резко подчёркивал Маркс и который, не затрагивая классовых отношений, предоставляет человеку формальное равенство и свободу и даже (с таким трудом завоёванные!) определённые политические права. Поэтому то, что Маркс говорит о роли мысли, разума господствующего класса, особенно применимо к буржуазному государству:

«Класс, имеющий в своём распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчинёнными господствующему классу. Господствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения … это, следовательно, мысли его господства. … поскольку они (индивиды правящего класса) господствуют также и как мыслящие, как производители мыслей; они регулируют производство и распределение мыслей своего времени; а это значит, что их мысли суть господствующие мысли эпохи».

В условиях буржуазного индивидуализма и формализма его «равенство и свобода», дух, претендующий быть ничем иным, как духом этого равенства и свободы, и поддерживаемый в этом реальной видимостью существования такого равенства и свободы, может стать совершенно иным средством власти для правителей, регулирующих его «производство и распределение», чем во времена, когда «корпоративная» дифференциация людей открыто встаёт на точку зрения их различий и столь же открыто использует принуждение, чтобы сделать эти различия очевидными, как «предначертанные Богом». Таким образом, роль духа в современных условиях изменилась. На этот факт необходимо обратить более пристальное внимание. Continue reading

Антисионизм и антисемитизм

Майкл Уолцер, 2019

I

Антисионизм — это политика, процветающая сегодня во многих университетских кампусах и в левых кругах, и стандартный ответ многих еврейских организаций и большинства евреев, которых я знаю — это назвать его новейшей версией антисемитизма. Но антисионизм — это отдельная тема; он бывает разных видов, и какие из них являются антисемитскими — вот вопрос, который я хочу здесь рассмотреть. Под «сионизмом» я понимаю веру в законное существование еврейского государства, не более того. Антисионизм отрицает эту правомерность. Меня в этом контексте интересует левый антисионизм в Соединённых Штатах и Европе.

Большинство версий антисионизма впервые появились среди евреев. Первая, и, вероятно, самая старая, считает сионизм иудейской ересью. Согласно ортодоксальной доктрине, возвращение евреев в Сион и создание государства будет делом рук Мессии в грядущие дни. До тех пор евреи должны мириться со своим изгнанием, подчиняться языческим правителям и ждать божественного избавления. Политические действия — это узурпация Божьей прерогативы. Сионистские писатели ненавидели пассивность, которую порождала эта доктрина, с такой страстью, что ортодоксальные евреи называли их антисемитами, которые никогда бы не дали такого названия своему собственному неприятию сионистского проекта.

У «ожидания мессии» есть и левая версия, которую можно назвать «ожиданием революции». Евреям (и другим меньшинствам) часто говорили, что все их проблемы будут решены и могут быть решены только с победой пролетариата. Многие евреи воспринимали это как проявление враждебности, как отказ признать неотложность их положения. Но я не вижу здесь антисемитизма, только идеологическую закостенелость и моральную бесчувственность.

Вторая еврейская версия антисионизма была впервые провозглашена основателями реформистского иудаизма в Германии 19-го века. Они утверждали, что еврейского народа не существует, есть только община верующих — мужчин и женщин Моисеева вероисповедания. Евреи могут быть хорошими немцами (или хорошими гражданами любого государства), поскольку они не являются нацией, подобной другим народам, и не стремятся к созданию собственного государства. Сионизм воспринимался как угроза этим хорошим немцам, поскольку предполагал, что они могут быть приверженцами чего-то ещё.

Многие левые приняли это отрицание еврейской народности, а затем стали утверждать, что еврейское государство должно быть религиозным государством, чем-то вроде католического, лютеранского или мусульманского государства — политических образований, которые ни один левак не может поддержать. Но реформистские евреи приняли эту позицию, зная, что большинство их собратьев не разделяют её. Если нация — это ежедневный референдум, как говорил Эрнест Ренан, то евреи Восточной Европы, подавляющее большинство, каждый день голосовали за народность. Не все они искали родину в земле Израиля, но даже бундисты, надеявшиеся на автономию в Российской империи, были еврейскими националистами.

Первые реформаторы хотели изменить ход и характер еврейской истории; они не были невежественны в этой истории. Левые, выступающие против еврейской народности, в большинстве своём невежественны. Однако они не являются жертвами того, что католические богословы называют «непобедимым невежеством», поэтому мы должны беспокоиться о том, что то, чего они не знают, они не хотят знать.

Если им будет интересно, они смогут узнать о радикальном переплетении религии и нации в еврейской истории — и о его причинах. Нельзя отделить религию от политики; нельзя возвести «стену» между церковью или синагогой и государством, если у вас нет государства. Сионизм с первых дней своего существования был попыткой начать процесс размежевания и создать государство, в котором секуляризм мог бы преуспеть. Сегодня в Израиле есть еврейские фанатики, которые противостоят этим усилиям — как есть индуистские националисты и мусульманские фанатики, которые противостоят аналогичным усилиям в своих собственных государствах. Можно было бы ожидать, что левые будут защищать секуляризм повсюду, что потребует от них признания ценности первоначального сионистского проекта. Continue reading

Aus: Fritz Mauthner, “Die Sprache” (1906)

Für die beobachteten Tatsachen des individuellen Denkens, Wollens und Fühlend hatten man früh das Bedürfnis einer Erklärung. Man fragte und nannte jede provisorische Antwort psychologische Wissenschaft. Für das Denken, Wollen und Fühlen zwischen den Menschen suchte die ganze christliche Zeit noch keine eigentliche Erklärung, keine psychologische Erklärung wenigstens. Die stärkste soziale Gruppe, der Staat, war in seiner ganzen Erscheinung durch Sitte und Recht ausreichend erklärt. Das Recht war eine schöne Wissenschaft für sich, und die Sitte war so unverständlich wie die natürliche Tatsache, dass es im Sommer warm ist und dass ein Kirschbaum Kirschen trägt. Über die soziale Gruppe des Staates hinaus gab es dann noch die Christenheit, das jeweilig gegenwärtige Reich Gottes auf Erden, und die „Menschheit“, das künftige Reich Gottes aus Erden. Diese beiden Gruppen gehörten, weil man doch nicht glaubhaftes von ihnen sagen konnte, unten den Machtbereich der theologischen Wissenschaft. Eine Einheit der Sprache (eine Einheit zwischen kirchlicher und staatlicher Anschauung) wurde einigermaßen dadurch hergestellt, dass auch das Recht im Staate, besonders aber das Recht des Staates oder das Staatsrecht, mehr theologisch als logisch ausgestaltet war.

Das Bedürfnis nach einer Erklärung der Vorgänge zwischen den Menschen, nach einer Antwort auf soziale Fragen konnte sich erst regen, als die Göttlichkeit der mehr rechtlichen Einrichtungen, die Unabänderlichkeit der sittlichen, religiösen Gebräuche aufhörte, geglaubt und mit Blut und Eisen geschützt zu werden. Revolutionäre Menschen wie Hobbes, Spinoza und Rousseau, Massenbewegungen wie die englische Revolution und dann die große französische Revolution mussten vorausgehen, ehe vorurteilslos nach einer Psyche zwischen den Menschen, nach dem Volksgeist oder der Volksseele, nach einer Erklärung der geltenden Staatsrechte und der geltenden Volkssitte verlangt wurde. Eigentlich erst vor etwa siebzig Jahren wurde als Antwort auf diese Fragen die neue Disziplin der Soziologie geschaffen, durch August Comte. Und weil der unglückliche Begründer und seine tapfersten Nachfolger sogleich (im Gegensatze zu der ewig theoretischen Individualpsychologie) praktische Konsequenzen aus ihrer Wissenschaft ziehen wollten, die Menschheit beglücken wollten, durch die Lehren aus Revolutionen neue Revolutionen hervorrufen wollten, darum merkten sie sehr lange nicht, dass ihre neue Disziplin eine psychologische Wissenschaft war, ein Pendant zur uralten Individualpsychologie. Derjenige Teil ihrer neuen Disziplin war wenigstens psychologisch, der sich mit der nun so wichtig gewordenen Volksseele befasste. Denn auch das Volk wie der Einzelmensch bestand natürlich aus so etwas wie Leib und Seele. Mit dem Volksleibe hatte sich eine andere Wissenschaft zu beschäftigen, die Nationalökonomie. (S. 8ff)

In der Individualpsychologie hatte man zwar oft über eine Definition der Seele gestritten, aber erst nach zweitausenjährigem Streit um den Begriff setzte der Zweifel an der Sache ein, der Zweifel an der Existenz der Seele. Die Psychologie ohne Psyche ist das vorläufige letzte Wort nach so langer Entwicklung. Die Völkerpsychologie eigentlich gleich mit dieser Selbstverspottung. Sie war gleich von Anfang an eine Völkerpsychologie ohne Völkerpsyche. (S. 10)

Sitte und Sprache, Sprache und Sitte sind Erzeugnisse der Volksseele, soziale Erzeugnisse, so oft auch, nachweisbar oder nicht, individuelle Menschen Sprache oder Sitte beeinflusst haben. Die Sprache aber, das Erzeugnis des Volksgeistes, ist wieder zur Werkzeug geworden für Geisteserscheinungen, deren Schöpfer fast immer oder immer Einzelmenschen waren; diese geistigen Erscheinungen gehören aber dennoch zur Sozialpsychologie, weil sie erst durch ihre Massengeltung überhaupt etwas sind. Ich denke natürlich an Poesie, Wissenschaft und Religion. Der eigentliche Religionsstifter ist nicht der, dessen Namen von der Masse seiner Gläubigen göttlich oder halbgöttlich verehrt wird; der Stifter ist diese Masse. Der Prediger in der Wüste ist stumm. Wer vor zweitausend Jahren die Kugelgestalt und gar die Bewegung der Erde lehrte, der schuf keine Wissenschaft, weil die Welt sich von ihm noch nicht belehren lassen wollte, weil die Lehre nicht angenommen wurde. Ein Dichter, dessen Verse niemand liest, ist stumm wie ein Prediger in der Wüste. (…) Neben Poesie und Wissenschaft ist Religion ein Produkt, ein Nebenprodukt der Sprache, auf dem kleinen Gebiete, wo Religion nicht Sitte ist. Mit einzigem Ausschluss des noch viel kleineren Gebietes, wo Religion in besonderen Menschen eine besondere unsagbare Stimmung ist, über die sich also nichts sagen lässt. (S. 18f)

Zwischen Poesie und Wissenschaft besteht ein Gegensatz, der sich am besten am Wesen der Sprache erkennen lässt. In drei starken Bänden bin ich nicht fertig geworden mit der Ausführung, dass die Sprache, gerade wegen der Unsicherheit der Wortkonturen, ein ausgezeichnetes Werkzeug der Wortkunst der Poesie ist; dass aber Wissenschaft als Welterkenntnis immer unmöglich ist, eben weil die feine Wirklichkeit mit den groben Zangen der Sprache nicht zu fassen ist. Aber für die Religion, soweit sie Sprache ist, ist die Sprache gerade recht; die beiden passen zueinander. In der Wissenschaft verrät die Sprache ihre Ohnmacht; in der Poesie zeigt sie die Macht ihrer Schönheit; in der Religion tyrannisiert uns die Macht der Sprache in der nichtswürdigsten Form als Macht des toten Worts, des Totenworts. Religion ist veraltetes Wissen, dessen Worte geblieben sind. Religion ist (oft auch Poesie und „Wissen“) der Ahnenkult der Sprache. (S. 19f)

Der menschliche Leib baut sich, weil er lebt, sein Gehirn auf; eigentlich nicht anderes als ein Volk sich seine Sitte überhaupt, insbesondere seine Sprache, langsam aufbaut. Erblichkeit nennt man die Ursache der Ähnlichkeit beim Einzelmenschen, Nachahmung oder Gewohnheit nennt man die Ursache beim Volke. Nachher aber verschafft das Gehirn dem Individuum die Nahrungsmittel, die der Mensch zur Fortsetzung des Lebens braucht, welches (das Leben) eben dieses Gehirn hervorgebracht hat. Wie die von der Volkssitte geschaffene Sprache durch ihre „Ideale“ langsam eine Volkssitte nach der andern ändert, um das Volksleben behaglicher zu machen. Dass der rückwirkender Einfluss der Sprache auf die Sitte nicht erst etwa zum Ende der sittlichen Entwicklung auftritt, dass vielmehr jede Ursitte in Urzeiten schon unweigerlich an sprachliche Vorstellungen geknüpft sein müsste – keine Familiensitte ohne den Begriff Familie –, das scheint mir den Wert des Vergleichs nicht zu mindern; denn auch die Rückwirkung des Gehirns auf das Leben erfolgt nicht erst am Ende des Lebens, nicht erst zur Zeit der Reife… (S. 25f) Continue reading

Дэвид Торо Вик: Негативность анархизма (1975)

Анархизм известен своим плюрализмом в том смысле, что существует множество философов и множество школ без очевидных сходств за исключением отрицания политического суверенитета, заключённого в понятии «анархия». Неслучайно, что анархизмом часто считают семейство минимально связанных друг с другом идей, которые отвергают легитимность государства и (обычно) требуют его упразднения. Данное видение, хотя в его пользу могут быть процитированы тексты, узко; т.к. анархизм не столько выступает просто против государства, это – в некотором смысле, идея или теория свободы. Но вот это «не просто», эта «свобода» не определены и нуждаются в дальнейшем разъяснении.

Я предлагаю тут видение анархизма, способ понимания его в общепринятых терминах, который, как я надеюсь, покажет его важность и его значение. Это проблематичное предприятие, оно довольно отличается от изучения мыслей некоего отдельного анархистского теоретика. Оно требует решений насчёт того, кто является сущностным в различных анархистских традициях, и существует большой риск, что результаты скажут больше о предпочтениях и предрассудках автора, чем о прошлом и будущем анархизма. Если быть более точным, то настоящее сочинение служит выражением моей интуиции, основанной главным образом на моём личном опыте анархизма, того, что является для него центральным и что – наиболее ценно в этом смысле для человеческого общества и отдельного индивида. В ходе попыток сформулировать мою интуицию так точно, как только возможно, я пришёл к нескольким фундаментальным выводам, оказавшимся для меня новыми и поучительными.

Мои рассуждения объективны по своей форме и имели своей целью философские исследования. Мне хотелось бы, в любом случае, прояснить, в особенности потому, что я считаю, что то, что человек думает и полагает знать объективно, неотделимо от его убеждений (откуда он, как говорится в просторечье), что я придерживаюсь такой позиции или ориентации, которую я называю анархистской.

Как я объясню позже, способностью анархизма, скорее, как живой идеи, а не интеллектуальной способности, является способность угнетённых людей, выразить своей гнев касательно их угнетения и угнетения их товарищей; цель анархизма — служить средством для окончания этого угнетения. Насколько можно оценить значение чужих, не собственных, жизненных условий – это вопрос, энергично ставящийся чернокожими и женщинами — я не уверен. (Я переживал угнетение, но не в форме постоянного фактора, накладываемого на меня обществом и условиями; в общечеловеческой семье я был относительно привилегированной персоной). Как бы то ни было, я убеждён, что анархизм может обрести значимость только, если у человека есть конкретное ощущение общественной реальности – я боюсь, что не знаю более точных условий, при которых оно возникает, и надеюсь, что постоянно сохранял эту реальность, а собственно, человеческое понятие угнетения, перед глазами.

Анархическая идея

В целях подготовительной концепции анархизма и того, что я называю общепринятыми терминами, сравнение и противопоставление роли идей и идеологии в истории социализма и анархизма обозначит нашу методику, менее запутанную, чем может показаться на первый взгляд.

Анархизм обычно называется идеологией, и в некотором смысле этого слова, который каждый определяет как хочет, эта характеристика будет верной, хотя и не особенно информативной. Я предпочитаю определять идеологию в духе Маркса и Маннгейма, как априорическую и рационализированную систему убеждений, служащую для оправдания и мистификации власти и могущества некой социальной группы или некоего комплекса институций. (Это определение должно было объяснять трансцендентальные идеологии, т.е. теологию, а также общественные идеологии). Хотя я и считаю, что этот термин обладает более широкой теоретической пользой, читатели вправе рассматривать это определение, которому в этом исследовании отводится тематическая функция, как инструмент для создания различий, полезных для прояснения статуса анархизма. Социализм до Маркса выражал не до конца сформулированный, но ни в коем случае не абстрактный идеал, который в общих чертах можно описать как упразднение буржуазной собственности, экономической эксплуатации и классового разделения, восстановление чести труда и учреждение полезного производства. При помощи философии и общественных наук Маркс пытался создать для социализма методологию и оправдание его целей. В последствии, в исторически значительных течениях социализма, марксистская теория или, возможно, выражаясь более точно, удобно разжёванные философия и методология Энгельса стали доктринёрской правдой: прежде всего в среде немецкой социал-демократии и американского делеонизма, а затем — в ленинизме и его производных. «Ортодоксия», «уклонения», «ревизионизм» и прочие отсылы к закостенелой терминологии псевдо-теологической системы, введённые централизованной партией, сигнализируют об этом превращении. Последняя стадия марксизма, эти системы правды, являются абсолютно идеологическими в смысле данного выше определения.

(То, что разновидности марксизма, которые делили мировую сцену истории являются априорическими системами веры, основанными на определённых доктринах, широко признано в отношении ленинистских течений. Если рассматривать ленинизм как оправдание и мистификацию на службе правящей общественной группы мало принято, то отчасти потому, что с буржуазной точки зрения, идеологической самой по себе, это кажется прозелитацией веры. Я вижу его первичную функцию в оправдании власти партийного руководства над её членами, власти, актуальной и будущей, партии над обществом, и в одурманивании людей. Ленинистский марксизм, следовательно, оказывается идеологией государственной власти, сливающейся — апроприирующей или, может быть, апроприированной — с идеологиями национализма. Социал-демократия, конечно, пришла к соглашению с капиталистической идеологией). Continue reading

Миграционная политика и криминал

Торстен Фуксхубер

В Германии ведутся бурные дебаты по поводу всеобщего отказа от просителей убежища. Другие европейские страны также находят эту идею привлекательной. Однако те, кто препятствует легальным путям бегства, не только бросают нуждающихся в защите на произвол судьбы, но и делают себя уязвимыми для шантажа и укрепляют власть преступных группировок и режимов.

В Германии ведутся бурные дебаты по поводу всеобщего отказа от просителей убежища. Другие европейские страны также находят эту идею привлекательной. Однако те, кто препятствует легальным путям бегства, не только бросают нуждающихся в защите на произвол судьбы, но и делают себя уязвимыми для шантажа и укрепляют власть преступных группировок и режимов.

Классическая форма рэкета хорошо известна по фильмам о мафии: Банда ходит по магазинам своего района и обещает защиту от угрозы, которую предоставляет не кто иной, как они сами. Если вы не заплатите, магазин будет разгромлен до основания. Это похоже на то, как европейские государства ожидают помощь от режимов, подобных сирийскому или афганскому, чтобы избавиться от беженцев оттуда: Люди готовы платить мошенникам, лишь бы иметь душевное спокойствие. Однако, в отличие от мелких бизнесменов в фильмах, европейские государства вряд ли можно рассматривать как жертв, а скорее как пособников бандитов.

Пока талибы празднуют третью годовщину восстановления своего эмирата с помощью «закона о добродетели», который почти полностью запрещает женщинам участвовать в общественной жизни, а из Сирии приходят сообщения о том, что режим Асада продолжает произвольно заключать в тюрьмы и «исчезать» людей в больших масштабах, в Германии обсуждают общий запрет на приём беженцев из этих стран и принудительную депортацию в них. Главная цель, как утверждается, — предотвратить теракты, подобные недавнему в Золингене, в котором от рук 26-летнего исламиста из Сирии погибли три человека.

Чтобы разрешить депортацию в Сирию, необходимо вести переговоры с Башаром Асадом; там нет другой властной структуры, к которой можно было бы обратиться дипломатическим путём. Асад дорого запросит за сделку с европейскими государствами, говорит Хайко Виммен из аналитического центра International Crisis Group на новостном портале немецкой новостной программы «tagesschau»: «Вы можете представить себе много вещей, которые сирийцы имеют в списке своих желаний». Сара Вагенкнехт, председатель «Альянса Сара Вагенкнехт — Разум и справедливость» (BSW), несомненно, была бы рада выполнить, вероятно, очень важный пункт этого списка: «Я бы хотела, чтобы мы отменили экономические санкции против Сирии», — заявила сторонница политики убежища в конце августа в новостной программе «tagesschau».

Признание деспотов

Асад, несомненно, также попытается извлечь финансовую выгоду, если вернёт из Германии тех людей, которых сейчас принято считать исламистами, даже если подавляющее большинство из них бежали от его пыточного режима или «Исламского государства».

В начале первоначально ненасильственного восстания против него в 2011-м году он также освободил исламистов, находившихся в то время в тюрьмах, в рамках общей амнистии. Именно эти силы превратили «революцию, изначально направленную против Асада, в исламистскую», – говорит в интервью немецкому еженедельнику «Zeit» председатель министерства иностранных дел самоуправляемого региона Рожава на северо-востоке Сирии Ольхам Эхмед: «Если сегодня правительства попытаются передать сирийскому режиму подозреваемых в исламизме, то, скорее всего, повторится тот же сценарий». Вместо того чтобы опираться на собственные конституционные процедуры, Асаду фактически возвращают его боеприпасы: это похоже на бандитскую версию круговой экономики: сирийский режим может снова и снова отправлять таких людей в Европу, чтобы вызвать хаос в этой стране, и в конце концов забирать их обратно за определённую плату. Continue reading