Гюнтер Зандлебен, 1998

Дебаты о глобализации до сих пор в значительной степени игнорировали внутреннюю связь между глобальностью и национальностью. Элемент национального государства рассматривается как устаревший исторический пережиток, который, в зависимости от точки зрения автора, либо стоит защищать как оплот сопротивления развязанным силам рынка и действующим на нем транснациональным корпорациям, либо его постепенное исчезновение приветствуется как ликвидация национальной угрозы.

В дальнейшем будет показано, что, помимо индивидуальности и глобальности, капитал также имеет территориальное определение. Территориальная фокусировка в виде различных национальных государств возникает — согласно нашему тезису — из самого производственного капитала. Глобализация и фрагментация национальных государств — две стороны одной медали. Даже взгляд на историческую карту показывает, что история капитализма ни в коем случае не характеризуется тенденцией к уменьшению национальных государств, а скорее к их увеличению. Фактически глобализация идёт рука об руку с демаркацией национальных государств. Нельзя также упускать из виду, что рождение капиталистических способов производства, которое привело к резкому росту глобализации, сопровождалось ярким сиянием национальной звезды в виде меркантилизма. Последние события в Центральной и Восточной Европе демонстрируют аналогичное явление: там капиталистическая реставрация происходит не при сохранении сравнительно крупных экономических районов, а сопровождается фрагментацией национального государства на множество малых наций, о которых мало кто знал до социально-политического поворота, а теперь они вдруг обнаруживают свою самобытность и независимость. Подобные тенденции порождают подозрение, что «национальный вопрос» должен быть как-то связан с капиталом.

I. Глобализация неизбежно обусловлена общей детерминацией капитала: Капитал, понимаемый абстрактно, — это стоимость, которая сохраняется и увеличивается в движении, т.е. возвращается в исходную точку с прибылью. В соответствии с его концепцией, он бесконечен в своём движении, не знает фокусировки на отдельных странах, национальных или территориальных особенностей.

Его характерной чертой является именно безразличие к географическим и материальным условиям. Его детерминации говорят в пользу глобальности, а не национальности. Купеческий капитал был соответственно глобально ориентирован ещё до возникновения капиталистического способа производства. Купцы в основном покупали товары, которые ещё не произведились капиталистическим способом, чтобы продать их по более высокой цене.

Ганзейский союз, например, показывает, насколько мало купцы были связаны с конкретной страной. В него входили купцы из совершенно разных городов с разными культурами и традициями; торговля имела глобальный, а не национальный характер. Внешняя торговля, вопросы торгового баланса и т.д. были чужды этому миру торговли. Отсутствовала локализация, территориальные связи капитала. Это существует только в современном капитале, который доминирует в производстве. (1)

Archives

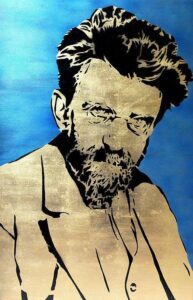

«Встреча человечества с самим собой»

Оммаж Хансу Йегеру

Такие люди были всегда. Те, которые не понимают своей эпохи и не понимаемы ей; они — не мизантропы, хотя считаются такими в обществе, им просто трудно найти достойных любви современников; одиночками они являются лишь вынужденно, т.к. педантично следят за тем, чтобы не потерять себя; они — мечтатели не потому, что хотят забыть действительность, а потому что она обычно скучна и отвратительна; они известны как циники и аморалисты, но им просто всегда хотелось быть честными; их страстность иногда доходит до иконоклазма, но не потому что святыни фальшивы, а потому что они недостаточно священны. Некоторые шибко умные считают их пророками, но пророками мелкой буржуазии, которые всего лишь противопоставляли развивающемуся капитализму истрёпанную протестантскую мораль, и были, соответственно, обречены погибнуть вместе с ней. Их геройские жесты пусты, поиски правды для них важнее самой правды, а их путь ведёт, как правило, либо прямиком в пасть нигилизма, либо в пучины мистицизма. (1)

Ханс Хенрик Йегер родился в 1854-м году в Норвегии, когда ещё большей частью крестьянская провинция медленно, но верно выпутывалась из союза с Шведским королевством. Признаюсь, я не знаю практически ничего об истории этой местности, кроме того, что Норвегия не смотря на месторождения газа и нефти сумела избежать судьбы таких экстрактивистских экономик как Россия, Венесуэла и Иран, а в 2014-м году страна праздновала двухсотлетие своей конституции, официально пригласив бывших блэкарей Enslaved. Судя по всему, некой безумно-рациональной традицией эта местность обладает (как, впрочем, и большинство местностей на этой планете). Считалась ли страна в то время европейским захолустьем, я тоже сказать затрудняюсь. В любом случае, она довольно быстро нагоняла Западную Европу в экономическом развитии, политическая эмансипация буржуазии проходила довольно мирно, открытых военных конфликтов со Швецией удавалось избежать и Норвегия полностью и бескровно высвободилась из союза со Швецией лишь к 1905-му году.

Родители Йегера рано умерли, в шестнадцать лет он решил податься в моряки и часто бывал в Западной Европе и Северной Америке. В двадцать он возвращается в Кристианию (так тогда назывался Осло), хочет стать школьным учителем, записывается в университет и изучает философию. Чтобы оплатить обучение, он устраивается работать стенотипистом в норвежский парламент. Возможно, для некоторых его более поздних идей не так уж неважно, ведь парламент молодой, ещё помнящей своё революционное прошлое буржуазии считался многими левыми «местом общественного разума». (2) Под конец 1970-х годов взгляды Йегера становятся всё более общественно-критичными, он становится атеистом, критикует институт буржуазного брака, выступает за свободную любовь и стремится защитить права проституток как вытолкнутых общественными нормами в статус необходимых парий в сексуальном порядке. (3) Свои взгляды он пытается сначала распространять при помощи театральных драм, а его имя становится всё более известным в молодых и беспокойных литературных кругах Кристиании.

Continue readingГустав Ландауэр: «Два мартовских дня» (1909)

День памяти Немецкой революции 1848/49-х гг. и последнего значительного революционного эпизода Западной Европы, Парижской коммуны 1871-го года, празднуется в Германии по причине случайного совпадения дат — 18-е марта в Берлине, 18-е марта в Париже — совместно. То печальное, присущее всем таким памятным датам, особенно у нас в Германии, несмотря на всю прекрасную благодарность, часто проявляющуюся в таких случаях в самых трогательных формах, усугубляется ещё больше: безучастные урывками греются в близи активных; мелкие живые используют великих или отважных мертвецов как постамент, дабы в течение дня казаться самим себе больше; часто устраивается просто обобщённый и сентиментальный культ павших там, где были бы причины сделать из прошлого то, чем оно и должно для нас являться: путеводителем.

18-е марта 1848-го года — лишь небольшой этап великого движения, которое вполне должно бы называться не только «1848», но «1848/49», и простиравшегося всю Германию. Более важен, чем уличные сражения в Берлине и Вене со всеми их героическими эпизодами, и куда более важен, чем словесные перепалки во Франкфуртском имперском парламенте, тот факт, что тогда по всей Германии, в каждом городке и в каждой деревне происходили сражения против политического и общественного феодализма. Ещё слишком мало интересуются наши историки локальной историей революции 1848/49-х годов; слишком мало ещё установлено, что было упразднено реального, что реального было достигнуто в отдельных местностях горожанами и крестьянами в этих бесчисленных схватках, которые были в первую очередь не борьбой против личностей, но борьбой против вещей и учреждений.

Continue readingЗащитный механизм рационализации: теоретические основы «Queers for Palestine»

Мориц Пиечевски-Фраймут

Сезон Дней Кристофер-стрит (CSD) в Германии вновь стал настоящим испытанием для евреев и тех, кто солидарен с Израилем. Еврейское государство — единственное безопасное место для ЛГБТК+ на Ближнем Востоке, а Тель-Авив — «квир-метрополис». Согласно Арабскому барометру (2019), лишь пять процентов палестинцев поддерживают социальную терпимость к гомосексуальности, что является самым низким показателем в арабском мире. Тем более парадоксально, что движение «Квиры за Палестину» смогло уверенно появиться на парадах Прайда этого года почти во всех крупных немецких городах, в то время как сторонники Израиля остались лишь уязвимыми маргинальными участниками. Какие психологические искажения характеризуют квир-феминистскую «солидарность с Палестиной»?

Для Франкфуртского исследовательского центра глобального ислама (FFGI) под руководством Сюзанны Шрётер я написал статью, анализирующую тезисы интеллектуальных представителей квирной «палестинской солидарности». Однако, поскольку Университет имени Гёте больше не терпит неудобных экспертов по исламу, FFGI будет распущен в начале октября. С закрытием центра исчезает последнее прибежище, где ещё был возможен критический анализ таких актуальных явлений, как «исламо-гошизм», с научной точки зрения.

Прозрения процветают в дебатах. Но как дебаты могут быть успешными, когда фракция захватывает гегемонию в университетах, всё больше делая инакомыслие невозможным? Поэтому особенно важно внимательнее присмотреться к пионерам гендерной и квир-теории. В случае союза квир-теории с исламизмом они оказывают решающую помощь в преодолении когнитивного диссонанса и в значительной степени формируют просвещённый антисемитизм постмодернистской академии.

Continue readingОт Вагнера до Вилана

[Вот, антисемитизм спокойной совести и стал мэйнстримом, ушлые бородачи смогли хакнуть сердобольных и обожающих страдания интерсек-леваков по всему миру. 11-го сентября 2001-го года открыто радоваться исламистскому террору, кроме нескольких фашистов-говноедов и ахнутых на всю голову троцкистов, никто не решался. Сегодня все перестали стесняться своего говноедства, они просто называют его “антисионизмом”. С чем я нас всех и поздравляю. –

liberadio]

Бен Коэн

Изображение евреев как нежелательных интервентов в создании и оценке искусства (потому что их подлый, узколобый, эгоцентричный дух противостоит художественному величию) живёт и процветает.

«Еврей никогда не возбуждается у нас просто из сентиментальных побуждений. Если он и возбуждается, то лишь из-за каких-то особых и эгоистических интересов».

— Рихард Вагнер, «Еврейство в музыке», 1850

«Я работал на звукозаписывающей компании, и это забавно, потому что мы часто общались с её боссом, и он очень активно говорил о своей поддержке Израиля. Он переступал эту грань. А потом недавно появился список имён людей, пытавшихся помешать нашим друзьям из Kneecap выступить здесь сегодня вечером. Кого я вижу в этом чёртовом списке, как не того лысого ублюдка, на которого я, блядь, работал? Так что, смотрите, мы всё это перепробовали: от работы в барах до работы на чёртовых сионистов».

— Боб Вилан, выступление на сцене фестиваля Гластонбери, 2025

Почти двести лет разделяют Рихарда Вагнера, немецкого композитора, совершившего революцию в опере, и Боба Вилана, музыкального дуэта из английского города Ипсвич, который сейчас пытается возродить дух панк-рока. Можно задаться вопросом, что Вагнер и Вилан делают в одном предложении, учитывая огромную историческую и музыкальную разницу между ними, не говоря уже о том ужасе, который, несомненно, охватил бы Вагнера, если бы он оказался в одном контексте с двумя чернокожими мужчинами с дредами.

Я попытаюсь объяснить.

Вагнер, как широко известно, был убеждённым антисемитом.

Continue readingКак «Иерусалимская декларация» (JDA) тривиализирует антисемитизм

Инго Эльбе, Свен Эльмерс

Критики определения антисемитизма в IHRA любят утверждать, что конкурирующая Иерусалимская декларация более чёткая и последовательная. Однако всё обстоит с точностью до наоборот.

Определения, разработанные учёными, редко становятся предметом широкой общественной дискуссии. Иначе обстоит дело с рабочим определением Международного альянса памяти Холокоста (IHRA), принятым в 2016-м году и одобренным многими государствами, и Иерусалимской декларацией об антисемитизме (JDA), опубликованной в качестве конкурента в 2021-м году. По крайней мере, с момента подготовки двух принятых в конце 2024-го и начале 2025-го года предложений Бундестага о защите еврейской жизни и борьбе с антисемитизмом в немецких школах и университетах соответственно, эти два определения стали постоянной темой для обсуждения в тематических статьях, блогах, теле- и радиопередачах и на партийных конференциях.

Мнимые недостатки IHRA

Поразительно, как медийная и политическая логика отодвигает на второй план научные стандарты. Некоторые комментарии даже производят впечатление написанных без какого-либо знания текста. Утверждение лидера Левой партии Германии Яна ван Акена может служить в качестве pars pro toto. После того как на недавней конференции Левой партии в Кемнице его партия узким большинством голосов проголосовала за JDA, он заявил: «Проблема с определением IHRA заключается, помимо прочего, в том, что оно делает практически невозможной критическую дискуссию с государством Израиль и, соответственно, с его правительством». Это утверждение, которое повторяется уже много лет, не имеет под собой никаких оснований, поскольку IHRA утверждает обратное: «Проявления антисемитизма могут быть направлены и против государства Израиль […]. Однако критика Израиля, сопоставимая с критикой других стран, не может считаться антисемитской».

Утверждение ван Акена не становится более верным, если обратиться к одиннадцати примерам, которые призваны проиллюстрировать рабочее определение. Первые шесть примеров касаются, прежде всего, классического антисемитизма («всемирный еврейский заговор», отрицание Холокоста и т.д.), в то время как остальные пять примеров — это антисемитизм, действительно связанный с Израилем: отрицание права Израиля на существование, сравнение политики Израиля с национал-социализмом, использование двойных стандартов, перенос классических антисемитских топосов (легенда о ритуальных убийствах и т.д.) на Израиль и «коллективное обвинение евреев в действиях государства Израиль». Эти примеры хорошо подобраны и не ограничивают легитимную критику израильской политики.

Вина невиновных

Маркус Лиске

Попытка правых релятивизировать катастрофу Шоа, ссылаясь на преступления сталинизма, служит защите немецкой национальной гордости. С другой стороны, постколониальная релятивизация Шоа путём включения её в колониальные преступления служит для оправдания истребительного антисемитизма ХАМАС.

Будь то политические мотивы или просто стремление к журналистской оригинальности — круглые годовщины исторических событий часто воспринимаются как приглашение переписать историю. Особенно это касается 8-го мая и связанного с ним освобождения мира от немецкого национал-социализма, которому сегодня исполняется 80 лет.

А чего там только нельзя пересмотреть! Например, роль России, поскольку эта страна достаточно громко приравнивается к бывшему победоносному Советскому Союзу, как это любят делать «Союз Сары Вагенкнехт» и другие мнимые борцы за мир. Но и сам национал-социализм, хотя в «Альтернативе для Германии» ещё не пришли к единому мнению, был ли он не таким уж злом, как принято утверждать (Бьорн Хёке), или даже большим злом, чем считается, потому что он был каким-то левым (Алиса Вайдель).

И, конечно, Шоа как основа германо-израильских отношений также срочно нуждается в ревизии, а лучше в двух — со стороны левых и правых антисемитов. Для примера: первые сегодня любят нападать на еврейских сокурсников в университетах, вторые — на мемориалы концлагерей и их персонал.

Когда 27-го января Мемориал лагеря Равенсбрюк открыл большой год памяти чтением, посвящённым освобождению концентрационного лагеря Освенцим 80 лет назад, нападений, к счастью, не последовало. Напротив, мероприятие убедительно продемонстрировало, что 55 процентов немцев хотели бы подвести черту под нацистским прошлым, согласно опросу, проведённому институтом Policy Matters. Зал, в котором сотрудники и друзья мемориала, а также школьники из Нойбранденбурга, расположенного в 50 километрах, читали тексты выживших, выглядел приятно заполненным благодаря многочисленным чтецам. Однако гостей, пришедших только послушать, можно было пересчитать по пальцам двух рук.

Эрих Мюзам: Советская республика и сексуальная революция

Факты, которые я мог наблюдать как активный участник революции в Баварии, неизменно подтверждают опыт всех революций, что страсть объединённых масс к искоренению гнили и угнетения и к построению чистых и справедливых общественных форм одновременно проявляется как обострённое чувственное наслаждение, которое свободно дышит и утверждает себя в светлой радости существования. Чувственная реакция антиреволюционных усилий, направленных на реставрацию свергнутой власти, предстаёт в контрасте с эротическим вдохновением творческого рвения в виде жестокой, эгоистической сексуальной похоти, которая наслаждается садистскими истязаниями побеждённых противников, склонна к изнасилованиям и похотливым убийствам в своей победе над революцией и при этом хочет, чтобы покорение новаторов праздновалось как победа моральных добродетелей, целомудрия и женской чести над разложением нравов и осквернением любви. Историческое исследование различных последствий революций для сексуального поведения творцов нового и их противников, которое, насколько мне известно, ещё не проводилось, выявило бы те же явления для всех переворотов и попыток переворотов, как показали баварские события…

Факты, которые я мог наблюдать как активный участник революции в Баварии, неизменно подтверждают опыт всех революций, что страсть объединённых масс к искоренению гнили и угнетения и к построению чистых и справедливых общественных форм одновременно проявляется как обострённое чувственное наслаждение, которое свободно дышит и утверждает себя в светлой радости существования. Чувственная реакция антиреволюционных усилий, направленных на реставрацию свергнутой власти, предстаёт в контрасте с эротическим вдохновением творческого рвения в виде жестокой, эгоистической сексуальной похоти, которая наслаждается садистскими истязаниями побеждённых противников, склонна к изнасилованиям и похотливым убийствам в своей победе над революцией и при этом хочет, чтобы покорение новаторов праздновалось как победа моральных добродетелей, целомудрия и женской чести над разложением нравов и осквернением любви. Историческое исследование различных последствий революций для сексуального поведения творцов нового и их противников, которое, насколько мне известно, ещё не проводилось, выявило бы те же явления для всех переворотов и попыток переворотов, как показали баварские события…

В целом события в Баварии можно считать особенно типичными, поскольку здесь революция приняла гораздо более драматический характер, чем — за исключением Венгрии, которую постигла очень похожая судьба, — в других странах, которые были приведены в революционное движение окончанием войны в 1918-м году. В то время как в Берлине к власти пришло правительство, которое стремилось сделать лишь самые необходимые уступки ситуации, сложившейся в результате военного поражения, и по возможности сохранить то, что можно было спасти от старой системы, в Мюнхене приступили к созданию совершенно нового лица государства, по крайней мере в политическом плане. Под руководством Курта Эйснера установление республики в Баварии было серьёзной попыткой сделать моральные выводы из краха монархии, в то время как в Рейхе республика была принята, хорошо это или плохо, но её содержание было полностью поглощено монархией в слепой зависимости от традиции. Например, в Северной Германии попытки рабочих, объединившихся вокруг Карла Либкнехта и Розы Люксембург, сломать старое правление изнутри с самого начала вызвали жестокое ответное давление с использованием именно тех сил, которые были наиболее скомпрометированы провалом условий, смытых ноябрьскими событиями, а борьба, вылившаяся в январские и мартовские убийства в Берлине, носила характер контрреволюции без настоящей революции.

В Баварии, хотя против наступающего радикализма выступали и родственники берлинских правителей, они полностью перешли в оборону, а революционное движение развивалось бурными темпами, подталкивая к важным решениям в быстром чередовании удачных и неудачных событий, После убийства Эйснера революционное движение приняло самые далеко идущие решения по социалистическому воплощению, пережило войну с белогвардейскими ландскнехтами, спешно собранными со всех концов Германии, сражалось за свои идеалы с героической решимостью и страшными жертвами, и в конце концов утонуло в океане крови, убийств, грабежей, осквернений, кощунств и судебной мести. Continue reading

Карьера одной идеологии

Примечания к новейшему политическому исламу

Оливер М. Пиха

На самом деле, эта тема уже практически исчерпана. После десятилетий внимания, которое «ислам» требовал, в частности, от западного мира наблюдается определённая усталость. Даже дебаты о головных платках сошли на нет. Террористическая атака на Израиль 7-го октября 2023-го года ненадолго заставила всех вспомнить о политическом исламе, но израильско-палестинский комплекс пронизан слишком многими другими аспектами, а исламизм ХАМАС быстро представляется фольклорным приукрашиванием. После свержения сирийского режима Асада в декабре 2024-го года в результате наступления исламистских боевиков термин «джихадисты» на некоторое время снова стал появляться на заголовках газет. Несомненно, эти боевики когда-то были настоящими джихадистами, но сейчас они уже не ведут себя так.

Несколько упрямых увещевателей хотя бы пережили небольшой момент славы со своей излюбленной темой о том, что свобода и демократия в исламе никогда не смогут воплотиться в жизнь. Но когда несколько мусульманских мужчин, прибывших в Германию в качестве беженцев, наконец взялись за ножи или ключи от машин, чтобы убивать без разбора во имя своих религиозных убеждений, это стало лишь очередным поводом для вечных дебатов о депортации.

Невежество и истерия на Западе

Из: Детлев Клауссен, «Границы Просвещения. Общественный генезис современного антисемитизма», 1987

Деяние, массовое уничтожение, которой мы даём имя «Аушвиц», чтобы обозначить его как нечто уникальное, стирает антисемитизм. Организованное массовое убийство должно преодолеть спонтанность и эмоции, чтобы соответствовать своей цели, стать полноценной властью, слепой самоцелью. Но Аушвиц не лежит в стране Нигде, а преступника не звали Никто; насилие было порождено структурой, а его последствия оставили следы в поколениях, последовавших за жертвами и палачами. (…) С Аушвицем в Европе походит к своему концу эпоха; проявившееся там насилие ломает старый мир. (…)

Антисемитизм может быть понят как конститутивный момент буржуазного общества в Европе. Неоднозначность обещания эмансипации и классовой реальности канализирует разочарованные энергии на мираж обращения (капитала — прим. пер.), чьими представителями современные антисемиты назначили евреев. (…)

Практика уничтожения разрывает взаимосвязь буржуазного общества и антисемитизма. Предпосылка уничтожения заключается не в фанатичном, явном антисемитизме буржуазного общества, но в поддерживающем равнодушии масс по отношению к избранным врагам. В практике уничтожения антисемитизм утрачивает свою специфику; было бы объективно сомнительно описывать происходящее в лагерях как антисемитизм. В этом смысле лозунг «окончательного решения еврейского вопроса» указывает на другую сторону страшной правды.

Эта сторона правды, кажется, исчезает в эмпирическом существовании лагерей. Но она обосновывает как уникальность массового уничтожения, так и намекает на момент его повторяемости. Акт национал-социалистического насилия привёл ex negativo к долгосрочному изменению общества; он разрушил исторически возникшее переплетение отношений в буржуазном обществе Европы, к которому принадлежали как евреи, так и антисемитская агитация. Антисемитизм был превращён национал-социализмом в объективированную, чисто инструментальную практику, равнодушную к специфическому характеру объектив в лагере. Этот, в жутком смысле, успешный антибуржуазный момент национал-социализма делает возможным абстрагирование от противника; выжило лишь равнодушие. Но оно не принадлежит одному национал-социализму; он — всего лишь одна из форм его реализации, причём самая жестокая. Равнодушие субъектов друг к другу обосновывается имманентной тенденцией буржуазного общества. Оно остаётся конститутивным моментом в субстанции общества до, вовремя и после национал-социализма. (…) От буржуазных качеств остаётся только характеризованный Адорно «холод буржуазного субъекта», который равнодушен не только по отношению к другим, но и по отношению к себе. Этот холод упраздняет высмеянное Ницше сочувствие; постнационал-социалистическое общество восстанавливает его в форме сентиментальности. (…) Continue reading