От политики к жизни: избавляя анархию от левацких жерновов

[Никогда не был особенным поклонником т.н. «повстанцев», как вы, возможно, знаете. Но всегда ценил их критику и самокритику. Их практика, однако, это — нечто невероятно печальное, хотя сами они называют её «весёлым путём восстания» или типа того. Тем не менее,

эта тема с некоторых пор меня сильно интересует. Давеча (лет уже пять или шесть назад) у меня практически под окнами была попытка сквотрирования. Домов у нас действительно в городе много пустует, но с 90-х годов есть негласный договор: старые сквоты власть терпит, поскольку они придают городу своеобразного творческого, неформального флёра, т.е. играют свою роль в гентрификации. О новых вы можете просто забыть. Ну так вот, после того, как захватчики в очередной раз получили пизды от полиции — о негласном договоре знают все, кроме левых студентов, специально приезжающих в город с левым флёром – они решили покарать город. Все разговоры о том, что они на стороне квартала и общества в целом, решили просто невозбранно вернуть пустующий дом людям – всё пустой звук. Они напали на местный филиал сберкассы вечером следующего дня, когда в нём находились люди, условно – «мирное население». Не подумайте, я не лью слёзы о банковских окнах. Насрать, совершенно. Тем более, что и их той же ночью заменила специальная служба.

Мораль же басни такова: прикрываясь фантазиями о «дружественных соседях» и «интересах общества» анархисты бросаются лезут на стенку и у них снова есть свои мученики, есть повод заняться «антиреспрессивной работой», т.е. собиранием денег на адвокатов. В общем: все заняты на целый последующий цикл, пока студенты не уезжают в следующий большой город с левым флёром, ведомые либо своей политикантской, либо академической карьерой, либо — самым банальным выгоранием. В город приезжают другие, отчаянно борющиеся за своё место в тусовке и ничего не слышавшие о негласном договоре…

Вот я и дожил до возраста, когда я перестал говорить с молодёжью на одном языке. Можно спокойно читать дилогию о раннем христианстве Латыниной, кажется, она именно о нашей теме. – liberadio]

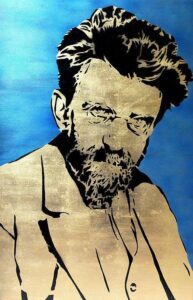

Волфи Ландштрайхер

С тех пор как анархизм впервые был определён как отдельное радикальное движение, он ассоциировался с левыми, но эта ассоциация всегда была непростой. Левые, занимавшие властные позиции (в том числе и те, кто называл себя анархистами, как, например, лидеры CNT и FAI в Испании в 1936-37-х годах), находили анархистскую цель полного преобразования жизни и вытекающий из неё принцип, что цели уже должны существовать в средствах борьбы, помехой для своих политических программ. Настоящее восстание всегда прорывается далеко за пределы любой политической программы, и наиболее последовательные анархисты видели осуществление своей мечты именно в этом неведомом запредельном месте. И все же раз за разом, когда огонь восстания остывал (а иногда, как в Испании в 1936-37-х годах, когда он ещё ярко горел), ведущие анархисты вновь занимали своё место «совести левых». Но если экспансивность анархистских мечтаний и вытекающих из них принципов была помехой для политических схем левых, то эти схемы были гораздо большим жерновом на шее анархистского движения, отягощая его «реализмом», который не умеет мечтать.

Для левых социальная борьба против эксплуатации и угнетения — это, по сути, политическая программа, которая должна быть реализована любыми целесообразными средствами. Такая концепция, очевидно, требует политической методологии борьбы, а такая методология неизбежно противоречит некоторым базовым анархистским принципам. Прежде всего, политика как отдельная категория социального бытия — это отделение решений, определяющих нашу жизнь, от исполнения этих решений. Это разделение происходит в институтах, которые принимают и навязывают эти решения. Неважно, насколько демократичны или консенсусны эти институты; разделение и институционализация, присущие политике, всегда являются навязыванием просто потому, что требуют принятия решений до того, как возникнут обстоятельства, к которым они применяются. Это заставляет их принимать форму общих правил, которые всегда должны применяться в определённых ситуациях, независимо от конкретных обстоятельств. Здесь заложены семена идеологического мышления — когда идеи управляют деятельностью индивидов, а не служат им в разработке их собственных проектов, — но об этом я расскажу позже. Не менее важным с анархистской точки зрения является тот факт, что власть находится в этих институтах, принимающих решения и обеспечивающих их исполнение. И левая концепция социальной борьбы как раз и заключается в том, чтобы повлиять на эти институты, захватить их или создать альтернативные версии. Другими словами, это борьба за изменение, а не за разрушение институционализированных властных отношений.

Continue reading →