Деяние, массовое уничтожение, которой мы даём имя «Аушвиц», чтобы обозначить его как нечто уникальное, стирает антисемитизм. Организованное массовое убийство должно преодолеть спонтанность и эмоции, чтобы соответствовать своей цели, стать полноценной властью, слепой самоцелью. Но Аушвиц не лежит в стране Нигде, а преступника не звали Никто; насилие было порождено структурой, а его последствия оставили следы в поколениях, последовавших за жертвами и палачами. (…) С Аушвицем в Европе походит к своему концу эпоха; проявившееся там насилие ломает старый мир. (…)

Антисемитизм может быть понят как конститутивный момент буржуазного общества в Европе. Неоднозначность обещания эмансипации и классовой реальности канализирует разочарованные энергии на мираж обращения (капитала — прим. пер.), чьими представителями современные антисемиты назначили евреев. (…)

Практика уничтожения разрывает взаимосвязь буржуазного общества и антисемитизма. Предпосылка уничтожения заключается не в фанатичном, явном антисемитизме буржуазного общества, но в поддерживающем равнодушии масс по отношению к избранным врагам. В практике уничтожения антисемитизм утрачивает свою специфику; было бы объективно сомнительно описывать происходящее в лагерях как антисемитизм. В этом смысле лозунг «окончательного решения еврейского вопроса» указывает на другую сторону страшной правды.

Эта сторона правды, кажется, исчезает в эмпирическом существовании лагерей. Но она обосновывает как уникальность массового уничтожения, так и намекает на момент его повторяемости. Акт национал-социалистического насилия привёл ex negativo к долгосрочному изменению общества; он разрушил исторически возникшее переплетение отношений в буржуазном обществе Европы, к которому принадлежали как евреи, так и антисемитская агитация. Антисемитизм был превращён национал-социализмом в объективированную, чисто инструментальную практику, равнодушную к специфическому характеру объектив в лагере. Этот, в жутком смысле, успешный антибуржуазный момент национал-социализма делает возможным абстрагирование от противника; выжило лишь равнодушие. Но оно не принадлежит одному национал-социализму; он — всего лишь одна из форм его реализации, причём самая жестокая. Равнодушие субъектов друг к другу обосновывается имманентной тенденцией буржуазного общества. Оно остаётся конститутивным моментом в субстанции общества до, вовремя и после национал-социализма. (…) От буржуазных качеств остаётся только характеризованный Адорно «холод буржуазного субъекта», который равнодушен не только по отношению к другим, но и по отношению к себе. Этот холод упраздняет высмеянное Ницше сочувствие; постнационал-социалистическое общество восстанавливает его в форме сентиментальности. (…) Continue reading

Archives

Л. Кофлер: Иисус и бессилие (1974)

Голос протеста против общества потребления возвышают «грязные и длинноволосые»,

которые публично демонстрируют своё неприятие буржуазного мира; некоторые

напоминают нам, что Христос — такой же длинноволосый и преданный Марии Магдалине —

тоже был против фарисеев и богачей.

Проф. Богдан Суходольски, 1973

Независимо от того, существовал ли он в действительности как исторический феномен или нет — подобно Вильгельму Теллю, который, как мы знаем, никогда не существовал, — Христа, с одной стороны, следует понимать как простого человека, который, как говорят, обладает определёнными субъективными качествами и который поэтому возведён в статус морального образца для подражания в области религиозного воспитания, а с другой стороны, как аллегорию. Как аллегория, этот человек выражает квазионтологическую позицию человека между грехом и искуплением.

Как мы увидим, именно связанные со временем явления общественного и человеческого разложения провоцируют, с одной стороны, чувство греховности, а с другой — столь же связанное с эпохой переживание бессилия, трансцендентную тоску по искуплению. Протест Христа в условиях полного бессилия превращается в религиозную метафизику как идеальная форма преодоления человеческой нищеты в условиях, не допускающих другой, реальной формы преодоления. Протест Маркса, напротив, превращается в реалистическую критику, поскольку он возможен в условиях, позволяющих увидеть на историческом горизонте перспективу социального преодоления. Другое дело, превращается ли эмоциональный протест в рациональную критику или критика уходит в протест и не переходит границ эмоционального, в чём и состоит реальное различие между Христом и Марксом.

Не только потому, что исторический Христос или тот, кого за него выдают, принадлежал к секте назареев, его следует определять как лидера секты. Тот факт, что сектантское движение развилось в мировую религию, ни о чем не говорит; другие монотеистические религии тоже начинались как секты. Как и во всех настоящих религиозных сектах, в первоначальном христианстве следует выделить несколько элементов, которые сливаются друг с другом:

1) бескомпромиссное отрицание существующего, полный отказ;

2) измеряемые этим радикальным и полным отказом от существующего, они оказываются исторически «слишком ранними», то есть либо предвосхищают развитие более поздних эпох в плане идей, либо реализация их требований несовременна, поскольку социальная и политическая ситуация не отвечает им, ещё не революционна; поэтому они являются «сектантскими», изолированными;

3) такая ситуация порождает чувство полного бессилия;

4) это, в свою очередь, порождает их бунтарско-анархический характер;

5) дальнейшим следствием этого является перенос их стремления к искуплению в сверхъестественную сферу божественного разума (религиозного естественного права);

6) конденсация этой идеи в метафизическую и интернализованную идею искупления, недостижимую для земных сил господства и угнетения;

7) добровольный отказ от земных благ удовольствия и благополучия, в значительной степени монополизированных правителями, добровольная бедность и аскетизм. (То, что под давлением определённых социальных явлений этот аскетизм может превратиться в накопительство, несовместимое с бедностью, хорошо известно, но это уже совсем другая проблема). Все это относится к Христу и его Церкви.

Если свести эти определения к социологическим основным положениям, то они ни в коем случае не находятся во внешнем порядке, а скорее в отношениях тождества: полное бессилие, полный отказ и тенденция к анархическому бунту не могут быть отделены друг от друга. Эти три условия одновременно формируют сущностные характеристики того, что можно подвести под термин «анархизм» в самом широком смысле, то есть что создание «обособленного учения» (чтобы не использовать уничижительно звучащее слово «сектантство») и анархизм в конечном счёте определяют друг друга. Ведь оба они вращаются вокруг тотального отказа, который вытекает из полного неприятия существующего и одновременного ощущения полного бессилия. Continue reading

Л. Кофлер: Три основные ступени диалектической философии общества (1966)

[Кофлер наваливает на т.н. Франкфуртскую школу, в особенности на Маркузе. Батюшки, шо делаецо! Осталось только заполировать Кралем (есть кое-что в планах). – liberadio]

На протяжении тысячелетий усреднённая структура социального процесса была прозрачной для окружающих, но тем не менее абстрактной. Стоит вспомнить, что, хотя человек жил в классовом обществе на протяжении многих эпох, класс был открыт только во время Французской революции (Марат) и возведён в ранг понятия лишь в 19-м веке утопическими социалистами, либеральными и консервативными французскими историками (Тьер, Тьерри, Минье, Гизо, Мишле). Абстрактность заключалась как в отражении исторических событий как сопоставления и путаницы совпадений, так и в представлении о первичности влияния субъективного, то есть более или менее сильной личности. Там, где ей противостояло представление о надсубъективной «судьбе» как идеологической форме представления об объективных силах, она также могла быть понята лишь абстрактно, мифологически, как в античности, или с помощью астрологии, как в эпоху Возрождения. Причину такой идеологической установки можно найти в преимущественно естественном, простом и медленном развитии экономических условий, прежде всего производительных сил. Поэтому такие условия представлялись простыми и пассивными объектами человеческих усилий, субъективной воли. Не было осознания того, что они могут определять общество и историю.

Французская революция раз и навсегда разрушила этот мир идей. Она заставила нас осознать, что история состоит не просто из случайностей и субъективных действий, а пронизана общей закономерностью восходящего развития, переходящего от этапа к этапу, и взаимозависимостью между частями, выходящей за рамки случайного. Образ объективной, хотя и противоречивой рациональности исторических событий накладывается на осознание времени. Основанная на кажущейся случайности фрагментация сословного порядка, его кажущаяся исключительная зависимость от воли и решений могущественных индивидов и групп — только различие между людьми рассматривалось как предопределённое природой и Богом — сменилась образом исторической динамики, не уважающей эту волю, и буржуазной претензией на возведение всего исторического бытия в ранг целенаправленного формирования жизни по рационально оправданным и потому разумным принципам. Даже субъективный эгоизм, освободившись от оков Средневековья, предстал как момент реализации рациональных «естественных законов» в человеческой жизни, превосходящих всякую случайность. То, что всегда заявляло о себе как исторический контекст, организованный в тотальность за завуалированным знанием более ранних эпох, в результате того простого обстоятельства, что человек сам творит свою историю и поэтому в каждую социальную эпоху диалектическая связь всех принадлежащих ей моментов друг с другом характеризует именно эту эпоху, стало узнаваемым как общий (формальный) принцип всей истории и настоятельно требовало философской обработки. Да, даже больше того. Он навязывался наблюдательному уму с такой силой, что часто переживался им как самый общий закон мира, для которого мы находим самое крайнее выражение в философии Гегеля. В своём понимании этих явлений Гегель вышел далеко за рамки утверждений философии 18-го века, которая, ссылаясь на внешние условия природы, давала событиям лишь очень внешние рамки, потому что перед ним предстала диалектика, взятая им из исторического наблюдения, но перенесённая в мировой дух обозрения мира природы и мира человека, диалектика субъективной деятельности и объективного процесса (тотальности), а затем индивида и целого. В то же время эти связи могли быть поняты им только в их философской общности, поскольку в результате незрелой экономической ситуации, которая была преодолена только в следующую эпоху, стало видно то, что стояло за ними и двигало их в субъективной и «естественно-правовой» областях (и к чему мы вернёмся ниже), а именно противоречие между применением производительных сил и господствующими отношениями производства, короче говоря, экономическими условиями, которое всегда требовало преодоления и всегда вспыхивало заново. Только с реальными последствиями промышленной революции после смерти Гегеля стало очевидно, что то, что Гегель всё ещё называл абстрактной тотальностью, получило своё конкретное структурное и предельное определение через производственные отношения и что концептуальные инструменты, с помощью которых можно работать с этим понятием тотальности, должны быть выведены из диалектического понятия экономического базиса. Следует добавить, что только благодаря этому реальному и эпистемологическому базису стало абстрактно и реалистически видимым не только исторически конкретное слияние бесконечного и противоречивого многообразия явлений эпохи в диалектическое единство тотальности, но и удовлетворительное решение проблемы соотношения субъективного и объективного, деятельности и процесса, мышления и бытия.

Если для Гегеля тайна реальности была тотальностью разума, то для Маркса тайна разума была тотальностью реальности. Но, представляя действительность и разум как взаимно тождественную тотальность — и мы видели, по каким историческим причинам, — Гегель сосредоточивает своё внимание на внутренней динамике этой тотальности, которая как таковая, если её продумать до мелочей, раскрывает тайны её сущности, пусть даже первоначально и полностью в смысле метафизики разума в её метаисторической и потому абстрактной философской форме. Однако в этой абстрактности мировой дух в то же время мыслится как предельно конкретный, поскольку действующие через него (в истине, взятой из истории) определения отрицания отрицания, тождества противоречий, понятия как сущности, целого как истины, видимости как обмана и в то же время сущности, проявляющейся (просвечивающей) в опосредовании тотальности — что уже указывает на центр позднейшей марксистской проблемы идеологии — и т.д. являются определениями самой реальной истории. являются детерминациями самой реальной истории. В том, что Маркс и Энгельс под впечатлением реального появления deus ex machina «мирового духа», а именно экономико-социального процесса, перевёртывают гегелевские определения и лишают их метафизической оболочки, они поднимаются на тот уровень историко-философской мысли, с которого возможен только теоретический прогресс на том же теоретическом уровне или регресс.

В наше время можно наблюдать две формы этого регресса: регресс в механический материализм 18-го века, хотя и со всеми ограничениями, которые уже не позволяют полностью регрессировать от Маркса и Энгельса; и регресс в гегелевский идеализм мирового духа, хотя и со всеми ограничениями, которые также не позволяют такого регресса. Далее мы рассмотрим лишь некоторые проявления последнего. Однако уже сейчас следует сказать, что мы не отвергаем полностью результаты этого направления, тем более что его внутренняя дифференциация и сложность допускает и положительные черты именно там, где его представители ещё чувствуют себя приверженцами марксистской диалектики. Continue reading

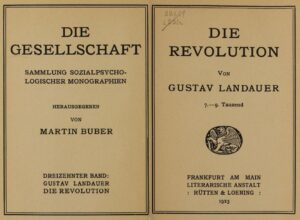

Густав Ландауэр наваливает базы

Из эссе «Революция» 1907-го года, если что. Речь идёт конкретно, чтобы был понятен контекст цитаты, о трактате Этьена де ла Боэси «О добровольном рабстве», в котором батяня видит прототип всех последующих революционных трактатов т.н. Нового времени.

Из эссе «Революция» 1907-го года, если что. Речь идёт конкретно, чтобы был понятен контекст цитаты, о трактате Этьена де ла Боэси «О добровольном рабстве», в котором батяня видит прототип всех последующих революционных трактатов т.н. Нового времени.

Но нужно, в конечном итоге, сказать: если революции — это всеохватывающие и предшествующие, постоянно возвращающиеся микрокосмосы, то это эссе является микрокосмосом революции. Оно представляет собой дух, о котором мы сказали, что он только в негации является духом: предчувствием и ещё не высказанным выражением грядущего позитивного. Это эссе провозглашает то, что позднее на других языках выскажут Годвин и Штирнер, Прудон, Бакунин и Толстой: это находится в вас, не снаружи; это — вы сами; люди должны быть связаны не властью, а братством. Без власти; ан-архия. Но сознание этого отсутствует или развито лишь зачаточно, так что нужно сказать: «связаны не властью, а чем-то ещё». Пусть негация этих возмущённых натур и исполнена любви, являющейся силой, но только лишь в том смысле, как это роскошно высказал Бакунин: «страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть». Они, конечно, знают, что все люди — братья; но они считают, что люди снова побратаются как только падут все препятствия для этого и всякая власть. На самом же деле, люди таковы только тогда, когда преодолевают препятствия и борются с властью. На самом деле, дух живёт только в революции; но он не пробуждается к жизни революцией, а после неё — он снова мёртв. Вам захочется, наверное, сказать: да, как только революция окончательно победит, если только старое, только что преодолённое снова не поднимет голову. Это как если бы кто-то захотел пожаловаться: если бы я только мог удержать свои грёзы, мог бы остановить их и оформить их в воспоминаниях и осознанном творчестве, я был бы величайшим поэтом. Фактичностью и понятием революции объясняется, что она служит чем-то вроде озноба выздоровления между двумя недугами; если бы ей не предшествовала блёклость и если бы за ней не следовала усталость, не бывать бы ей вовсе. Необходимо нечто совсем иное или — ещё нечто отличное от революции, чтобы в организации человеческой жизни наступила стабильность и цельное, поступательное движение дальше. Ибо теперь мы знаем, как нужно продолжить лозунг: «связаны не властью, а духом»; ещё недостаточно призывать дух, он должен снизойти на нас. И ему нужно быть облачённым в какие-то одежды и иметь какую-то фому; он не слушается просто имени «дух»; и нет никого в живых, кто мог бы сказать, как его зовут и чем он является. Это ожидание заставляет нас задерживаться в нашем переходном периоде и последующем движении; это неведение заставляет нас следовать идее.

И, пожалуй, лучшая сентенция, которая существует во всей нашей безблагодатной литературе:

Ибо чем были бы идеи, если бы у нас была жизнь?

И если не всё остальное, весь прочий теоретический гидроцефал, порождённый радикальной левой, то большая его часть – это просто хуйня на постном масле. Если вам за дюжину лет существования liberadio это не стало понятно, то вам не понятно вообще ничего в этой жизни, несмотря на все (предполагаемые) академические титулы.

Дальше – больше. Оставайтесь на связи.

Некролог на политику идентичностей

[Мы не особо любим тут т.н. повстанческий анархизм, антицивилизаторство и и всю эту нездорово пышущую здоровьем философию жизни, но ещё меньше мы любим специальную олимпиаду жертвенности (она же т.н. интерсекционализм), политиканство идентичностей, вербальную магию и прочее постмодернистское разжижение головного мозга. Автор находит довольно чёткие слова для роли академических постмодерняш в «радикальной левой» США, но нам предстоит сказать ещё больше и ещё чётче. Однако он сам использует и «нарративы» и что-то там «небинарное», вообще уделяет много внимания своей неидентичной идентичности, т.е., видимо, и сам не без этого. Как угарно это, бывает, работает, можно прочитать , например, у Зерзана в «Примитивном человеке будущего»: критика языка, включая вполне заслуженную критику вербальной магии постмодерняшного новояза, намереваящаяся устранить сам язык и понятийное мышление — такой же угар как, якобы, эмансипаторная критика техник власти, упраздняющая телесность как таковую, т.е. по факту принимающая сторону презирающей мысль и жизнь власти. Хайдеггеризм после войны перешёл пешком границу по пути из немецкого Фрайбурга во французский Страсбург и научился там обмазываться левым жаргоном. Результаты были предсказуемы. Кого это нам напоминает, совершенно случайно? Или сотни, тысячи книг о полнейшей ненадёжности языка условной коллективной козы-дерризы, переводимые на десятки языков, чего по логике этой теории происходить вообще не должно и не может. Но людям нужно с чего-то жить, правильно же? А пока что нам важны результаты этого псевдорелигиозного культа. Посему, enjoy! – liberadio]

Я начал писать этот текст примерно за пару месяцев до восстания, разразившегося в ответ на смерть Джорджа Флойда. Восстание, которое теперь стало событием мирового масштаба, побудило меня поделиться своей точкой зрения в этом тексте. Мой опыт пребывания в Миннеаполисе с 26-го по 30-е мая укрепил моё презрение к политике идентичности, поэтому я включил в текст дополнительные критические замечания, основанные на этом опыте.

Вернитесь в то время, когда люди пользовались пейджерами и телефонами-автоматами. Когда тусовочными местами были веранды и общественные парки. Время, когда конфликты решались лицом к лицу, а дерьмовые разговоры влекли за собой реальные последствия. Это были дни до появления «культуры звонков», «троллинга» и других видов социальной активности, доминирующих в интернете. Некоторые говорят, что интернет и технологическая экспансия продвинули борьбу с угнетением. Моё мнение? Интернет — это место, где гибнет весь потенциал социального бунта. Помимо бессмысленных петиций и бесконечных мемов, признание в качестве бунтаря можно получить с помощью вечеринок жалости и академической лояльности, а не практических прямых действий. Являясь прекрасной питательной средой для клавиатурных воинов и претенциозных академиков, интернет в то же время позволяет затормозить развитие социальных навыков, необходимых для общения лицом к лицу. Разрешение конфликтов принимает форму бесконечной интернет-драмы и, в лучшем случае, неловкой реконструкции «судьи, присяжных и палача» в реальной жизни. Общение лицом к лицу почти не нужно в техносообществе, где телефон стал персонализированным товаром, словно прилипшим к руке. На экране с регулируемой яркостью весь спектр эмоциональных проявлений теперь может быть представлен в цифровом виде с помощью набора смайликов.

Интернет — это ещё и место, где линчевательский менталитет «культуры вызова» побуждает людей воспринимать друг друга как одномерные существа, определяемые только ошибками и несовершенствами. Во имя «социальной справедливости» и «разоблачения обидчиков» возникает новый этатизм, использующий страх и чувство вины для принуждения к союзническому конформизму. И подобно обвинению со стороны государства, однажды осуждённый в Интернете, человек уже никогда не сможет избавиться от своей репутации. Вместо этого любые или все личный рост и развитие остаются тривиальными по сравнению со статичностью их прошлых ошибок. Несмотря на личное совершенствование, осуждённый человек приговорён навсегда остаться в плену сущности своего онлайн-образа.

На своём опыте «маргинального голоса» я видел, как политика идентичности используется активистами в качестве инструмента социального контроля, направленного на всех, кто подходит под критерии «угнетателя». Традиционная борьба за равенство превратилась в олимпийский вид спорта за социальные рычаги, инвертируя ту самую социальную иерархию, которую следовало бы уничтожить в первую очередь. Многие политики идентичности, с которыми я сталкивался, больше заинтересованы в эксплуатации «чувства белой вины» для личной (и даже капитальной) выгоды, чем в физическом противостоянии любой организационной модели превосходства белых. Я был свидетелем того, как виктимность используется для сокрытия откровенной лжи и издевательств, мотивированных личной местью. Слишком часто я видел, как политика идентичности создаёт культуру, в которой личный опыт унижается до уровня пассивного молчания. Но это всё старые новости. Любой опытный, самоидентифицирующийся анархист видел или, возможно, испытал на себе ту или иную форму «вызова» или «отмены». Так почему я поднимаю эту тему? Потому что я всё ещё вижу, как это дерьмо происходит, и я всё ещё вижу, как многим людям не хватает смелости открыто противостоять этому. Continue reading

Культ героев и самокритика. Примечания к Баварской советской республике (1929)

[Хм, кто-то в АД вот вспомнил «Смертоубийство» Мюзама, это лестно, конечно. Почему это лестно liberadio? А патамушта. На здоровье, кароч. Не кашляйте. Но имейте ввиду, что из-за фиксации на т.н. «классиков» ваши дискуссии остаются на уровне начала 20-го века, даже тематически не поднимаясь до Второй мировой. Не поняв, чем она отличается от Первой, вы не понимаете изменившегося с тех пор мира, не понимаете исторической катастрофы, настигшей т.н. социализм. (В этой связи не лишним будет в очередной раз напомнить, что нет, антисемитизм — это не просто подформа расизма). Существуют объективные причины, почему догматические «равноудаленцы», именующие себя «интернационалистами», при всём своём фюродросе на исторический синдикализм, никогда не дочитывают свои исторические хрестоматии до Григория Максимова и его позиции по ВМВ. Фу такими быть. Поэтому вот вам ещё тёплого лампового Мюзама столетней давности с очерком о проёбанных революциях, из которых рождается реакция. И да, размах движения в Мюнхене и Аугсбурге – и жалкий фарс в Фюрте/Нюрнберге, в Вюрцбурге революционеры опиздюлились ещё быстрее. А в Бамберге уже стояли фрайкоры и точили свои штыки. «Баварская советская республика» – это громко сказано. Брат упоминаемого Фрица Ортера, Сепп, был в США лично знаком с Голдмэн, Мостом и Баркманом, часто слал брату домой новейшее анархистское чтиво, по возвращении в Германию после исключения из СДПГ вступил в 1924-м г. в НСДАП. Такие дела… – liberadio]

Эрих Мюзам

Каждый, кто стал свидетелем исторических событий, внёс в них свой вклад, повлиял на их ход, должен выдерживать критику и, если начинание, за которое он отвечает, провалилось, должен принять роль того, кто должен защищаться. К сожалению, этот самоочевидный факт в наши дни игнорируется, как и многие другие моральные обязательства, которые в прошлом никогда не подвергались сомнению. Проигравшие в революционной борьбе последнего десятилетия стоят на груде развалин своих надежд, усилий и дел как победители и считают, что единственное, что имеет значение, — это нацарапать собственное имя самыми изящными росчерками на железных скрижалях славного бессмертия. Для этого на соратника, который, будь то в отдельности или в целом, придерживался иных мнений, проводил в жизнь резолюции, инициировал действия, возлагается вина за каждую неудачу, а собственное отношение не только оправдывается, но и отражается в самовосхваляющейся непогрешимости.

Человек не спрашивает: где была решающая ошибка, где был грех против идеи, где использованная тактика оказалась губительной? Он спрашивает: как мне устроить так, чтобы моё поведение и поведение моей паствы было во всем безупречным, чтобы соседняя группа была покрыта позором и подвергнута презрению в будущем? Таким образом, вместо истины, которая является духовной силой, появляются фальсификация и оскорбление, которые оказывают парализующее и разрушительное воздействие на любую способность принимать решения.

От тех, кто не знает, чем объяснить своё участие в провальной кампании, кроме как искать славы для себя и греться в лучах славы, которую они выправшивали, уже нельзя ожидать героизма в будущих событиях; они расратили то, что у них есть, и довольны собой. Задача тех, кто служит идее, а не славе своего имени или своей партии, — беспристрастная правда, которая одна только и служит будущему.

Как бы ни хотелось выжившим обелить свою роль или роль своей организации в подавленном революционном восстании, чувство благоговения перед мёртвыми революционерами не должно заставлять их лгать или фальсифицировать. Поклонение героям несовместимо с подтасовкой исторических фактов. Очень глупо думать, что память того, кто пал в величии за свою идею, будет осквернена, если критически оценивать его волю и действия по отношению к результату его работы. Мёртвый революционер принадлежит революции, за которую он умер, так же как и жил для неё. Его заслуги — на которые он имеет право — следует чтить и отмечать, чтобы они служили примером для тех, кто призван завершить его дело; но его ошибки — на которые он также имеет право — следует признавать и критиковать, чтобы будущее научилось избегать того, что было вредно в прошлом. Увенчивая образы наших мучеников, мы признаем чистоту их воли и присягаем на верность их духу; но мы не присягаем на верность их ошибкам.

То, как некоторые революционеры превращают своих мертвецов в не подлежащие критике авторитеты, — это не дань уважения покойным, а надругательство над их наследием. Идея, которой Маркс или Ленин отдали свои силы, не служит превращению их трудов в евангелие, чтобы использовать отдельные фразы из них как оправдание собственных действий или для принижения каждого действия соперника. Память Ленина, в частности, оскверняют не те, кто, признавая его революционную энергию, отрицает выдвинутые им доктрины и вытекающие из них политические меры, а те, кто из его утверждений и предписаний делает догмы и, выставляя напоказ его тело, расчленяет его дух и уничтожает друг друга обрывками чувств и честности. Continue reading

Дэвид Торо Вик: От политики к социальной революции (1954)

Прошло уже почти десять лет после окончания войны, и ничто в этой атмосфере — давайте будем откровенны — не даёт даже скромной надежды или удовлетворения людям, желающим мира, экономической справедливости и свободы. Наше социальное состояние требует радикальных шагов, использования наших высших сил, непросчитанного риска — чтобы понять это, достаточно взглянуть на наш мир перманентной войны, столкновения государств-империй, бюрократических правительств и бизнеса, нынешней инквизиции. История, слепой импульс слепого прошлого, не спасает нас; даже в тех редких случаях, когда удаётся предпринять разумные действия в отношении великих национальных вопросов, вряд ли можно питать иллюзии, что наилучший исход разумно приблизит нас к хорошему обществу; рабочее движение не возрождается, а народ не слышит призывов подняться и изменить все это. Нужно придумать что-то другое, а радикалы в целом не слишком изобретательны.

Теперь придумать «что-то ещё, что нужно сделать» совсем не просто — особенно если не указывать кому-то другому, что именно нужно придумать! Однако можно дать приблизительное описание того, что нужно. Это тем более необходимо сделать, что, по общему мнению, нам нужны «новые направления». А бывает, что нужные направления на самом деле очень старые, почти очевидные, но так тщательно игнорируемые! А поэтому и говорить о них не возбраняется.

Воинственный пацифизм

Единственным ярким новшеством на американской радикальной сцене стала кампания гражданского неповиновения, которую вели воинствующие пацифисты, вдохновлённые непосредственно Ганди и, опосредованно, Торо. Я хочу немного рассказать об этом движении — чтобы воздать ему должную хвалу и использовать его недостатки, чтобы показать важнейшие забытые направления в мышлении американских радикалов.

Сегодня, 15-го марта, почта принесла сообщение о том, что 43 человека отказались платить подоходный налог в этом году. За последние несколько лет несколько человек были заключены в тюрьму за сопротивление призыву; до тех пор, пока её не заставили замолчать правительственные правила почтовых отделений, газета «Альтернатива» вела активную агитацию в этом направлении, как и некоторое время «Католический рабочий». Недавно многие из тех же людей, большинство из которых связаны с движением «Миротворцев», выступили с заявлением об отказе от сотрудничества с инквизицией Конгресса и подтвердили намерение пользоваться свободой слова.

По причинам, к которым мы вернёмся позже, анархисты критиковали эту программу, без сомнения, неоправданно жёстко. Из всех радикальных движений пацифизм — самое слабое в теоретическом плане, это подсадная утка. Но факт остаётся фактом: эти люди, жертвуя собой или, по крайней мере, рискуя, сделали символический жест протеста. Не все остальные сделали что-то подобное, и их «пропаганда действием» достойна восхищения, заслуживает почёта.

Но Воинствующий пацифизм не является общим методом социального действия, и его главная ошибка как раз в том, что он не видит этого. Это техника. Это то, что приходится делать некоторым людям в силу своей честности. Это практическое оружие, имеющее определённое значение. Но как очевидный факт, это не метод изменения общества.

История гражданского неповиновения наглядно иллюстрирует нашу мысль. Торо протестовал против конкретного закона, «Закона о беглых рабах», закона, который всеобщее неповиновение могло бы вывести из строя без лишних слов. В более широком смысле он рассматривал гражданское неповиновение как способ для граждан проявлять постоянную бдительность и личную ответственность по отношению к закону и правительству. Но предположим, что правительство в основе своей не является разумным, что оно было создано путём лоскутного исправления зла меньшим злом — что это будет за образ жизни, при котором сознательные граждане большую часть времени проводят в тюрьме? (Легко сказать, что в некоторых обществах свободный человек «должен» сидеть в тюрьме; но кроме как в качестве революционного лозунга это очень неприятное предположение). Или предположим, что зло — в нашем случае войны, армии и прочее — не глупый нарост на здоровом социальном теле, а часть самой ткани общества — как правительство может от него отказаться и исправить ситуацию?

Вот почему необходима социальная революция, и почему энергия должна быть направлена не на влияние на правительство, а на изменение всей системы.

Масштаб проблемы, для решения которой в Индии применялось гражданское неповиновение, также был очень узким, что заслонялось размерами страны. Вопрос заключался лишь в том, каким будет правительство Индии — британским или индийским? Экономические, коммунальные и прочие отношения оставались прежними, британским правителям оставалось только устать от нападок и позора и, наконец, придумать достаточно изящный способ уйти. (Кстати, возможно, именно то, что гандианство разделило друг от друга вопросы независимости и социальные вопросы, обернулось его неудачей).

Наша проблема в Америке, повторюсь, заключается в социальной революции. «Войны прекратятся, когда люди откажутся воевать» — только если они перестроят общество таким образом, чтобы устранить тягу к войне, необходимость в ней. Continue reading

G. Maximow: Aus welcher Perspektive soll man die russischen Erfolge und den Kampf gegen den Nazismus betrachten (1943)

Grigori Maximow

Wir freuen uns über die russischen Siege mit der gleichen Intensität, mit dem wir unter den ständigen russischen Niederlagen litten und erkrankten, die unser Land in den Horror der Zerstörung und des Hungers gestürzt und seine Bevölkerung in die steinzeitliche Lebensbedingungen versetzt hatten.

Wir freuen uns über diese Siege von nicht weniger als patentierte und chauvinistische Patrioten, die die Vergangenheit in die Gegenwart holen und in die Zukunft projizieren. Die Vergangenheit in der Gegenwart ist Reaktion, die Vergangenheit in der Zukunft ist Obskurantismus. Wir sind an die Vergangenheit gebunden, wir wachsen aus ihr heraus, aber unser Wachstum ist eine Negation der Vergangenheit, eine Vorwärtsbewegung, keine Ruhe. Die Freude dieser Patrioten ist nicht unsere Freude. Wir freuen uns über russische Siege, nicht weil wir russische Patrioten sind, sondern weil wir Patrioten der russischen und weltweiten Freiheit, der Gleichheit, des Wohlstands und der Menschlichkeit sind, die in der Vergangenheit der russischen werktätigen Massen leider nicht vorhanden sind. Wir freuen uns also über Siege, nicht weil wir die Traditionen der Newski-Suworow-Kutusows schätzen, die jetzt in Russland wiederhergestellt werden – die verabscheuungswürdigen, sklavenhalterischen Traditionen -, wir werden sie bereitwillig auf die Müllhalde der Geschichte werfen, wo sie zu Recht sein sollten, sondern weil jeder Sieg die Schrecken des Krieges beendet und die Chancen für den Triumph der Nazi-Barbarei in Russland und in der Welt verringert.

Verschweigen wir nicht, es wäre unklug, es zu verheimlichen, dass wir Russen unter den russischen Völkern aufgewachsen und groß geworden sind, Freud und Leid mit ihnen geteilt haben und es daher ganz natürlich ist, dass wir die Freuden und Leiden der Russen viel lebhafter und schärfer empfinden und erleben als andere. Aber wir trennen sie nie von der Weltfreude und dem Weltleid aller werktätigen Massen. Wir vergessen nie, dass das russische Wohlergehen und die russische Freiheit nur durch die weltweite Freiheit und das weltweite Wohlergehen gesichert werden können.

Die Vorhut kann noch so gut bewaffnet sein, sie wird sterben, wenn die Armee schlecht bewaffnet ist. schlecht bewaffnet ist. Russland, wie auch jedes andere Land für sich, ist nur eine kleine Einheit einer großen Armee, deren Name Menschheit ist.

Unser Beobachtungspunkt ist kein nationaler Wachturm, sondern ein internationaler Gauri Sankar. Von dieser Höhe aus betrachten wir die Ereignisse des modernen Krieges, den wir, obwohl wir an ihm teilnehmen, weiterhin als ein verbrecherisches Vergehen der herrschenden Klassen beider Kriegsparteien betrachten, das nicht nur dem Urteil der Geschichte, sondern vor allem dem Urteil der Lebenden, dem Urteil der Zeitgenossen, unterliegt. Der deutsche Nationalsozialismus, auch wenn er vom Rassismus gereinigt ist – in dieser Form würde er noch mehr Anhänger haben -, ist eine schreckliche Reaktion, die die staatliche Sklaverei zu errichten sucht. Diese Reaktion ist die abscheulichste, bösartigste und gefährlichste, weil sie, aufgeladen mit der Idee der Weltherrschaft des „auserwählten Volkes“, die dynamischste, aggressivste ist. Sie begnügt sich nicht mit der Versklavung der Masse des deutschen Volkes, sie will die lokalen Grenzen überschreiten, sie will die ganze Welt erfassen, sie physisch versklaven und geistig aushungern durch Gewalt, Krieg, Zerstörung, Hunger, Grausamkeiten, vor denen alle Abscheulichkeiten der geschichtlichen Vergangenheit, einschließlich des Katholizismus, verblassen und unbedeutend werden. Der Sieg dieser Reaktion bedeutet das Ende aller Freiheit, außer der Freiheit der Versklavung und der Vergewaltigung der arbeitenden Massen und der „minderwertigen Ethnien“; der Sieg dieser Reaktion bedeutet die Aussetzung des Fortschritts für Hunderte von Jahren, die Herabsetzung der Kultur auf, die wir mit so viel Arbeit und Mühsal erreicht haben, auf das Niveau der kirchlichen Kultur der Epoche der ungeteilten Herrschaft des Katholizismus; der Sieg des Nazifaschismus bedeutet die Verwandlung der Menschheit in eine Herde und Verwandlung der Welt in einen Viehhof, der von von Fachleuten der angewandten Tierhaltung betrieben wird. Continue reading

G. Maximow: Die Freiheit erfordert den Sieg (1942)

Grogori Maximow

Vorbei ist das Tosen der russischen Schmelzwasser, die Flüsse kehrten zurück in ihre Ufer. April – die Zeit der Frühjahressaat sauste vorbei. Vorüber ist auch Mai, der „gib-dem-Pferd-das-Heu“ Monat, und bedeckte das Land mit einem grünen Teppich. Die Heumahd naht. Die Heumahd des Todes. Mit einer Sense, die nie abstumpft, mit einem blutigen Wirbelwind wird sie über die grenzenlosen russischen Felder fegen, wird sie mit Leichen besäen und mit blutigem Regen besprenkeln… Es wird üppige Sprösslinge geben. Aber was für welche und wer wird sie ernten?..

In der gesamten russischen Geschichte, mit Ausnahme der Tatareninvasion, gab es noch nie gab es ein so dringendes und zwingendes Bedürfnis nach einem Sieg wie jetzt. Und noch nie seit der Zeit Batu Khans stimmte der Sieg über den Feind so vollständig mit den Interessen des Volkes überein wie jetzt. Seit jenen fernen Zeiten hat das russische Volk in keinem Krieg so sehr das Recht gehabt, eine so klare und eindeutige Antwort auf Lermontows Frage zu geben wie jetzt:

Ich dachte: arme Menschen!

Was wollen wir? Der Himmel klar,

Darunter Platz genug für alle.

Nur unablässig und vergebens

Kämpfen wir. Wofür?

Für unsere Freiheit und die der ganzen Welt!

Aber gleichzeitig hat das Volk in seiner gesamten Geschichte noch nie das Regime und seine Gefolgsleute so sehr und zu Recht gehasst wie jetzt. Dies stellt in der heutigen Zeit die größte Tragödie der Weltgeschichte dar, eine Tragödie, die der Feder von Aischylos und Sophokles würdig ist. Von der weiteren Entwicklung dieser Tragödie hängt sehr vieles ab: Das Schicksal der russischen und der weltweiten Freiheit, die Richtung der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit – entweder wird sie regressiv, geht zum Neo-Feudalismus, zur staatlichen Leibeigenschaft zurück, oder sie wird fortschrittlich, evolutionär sein, vorwärts gehen – zu Bakunin‘schen Freiheit mit Sozialismus und Sozialismus mit Freiheit.

Das ist es, was jetzt auf allen blutigen Schlachtfeldern entschieden wird, vor allem auf den russischen. Continue reading

G. Maximow: Die revolutionäre Verteidigung (1941)

Der deutsche Angriff auf Russland überraschte alle durch seine Plötzlichkeit und machte vielleicht vielleicht noch mehr Eindruck als der am 23. August 1939 geschlossene Freundschaftspakt zwischen Stalin und Hitler. Wenn der Freundschaftspakt zwischen den beiden Vertretern der jüngsten Reaktion eine „unerwartete Überraschung“ war, so ist der Krieg im Gegenteil eine „erwartete Überraschung“. Alle, mit Ausnahme der Lakaien und Papageien des Kremls, die in kommunistischen Parteien organisiert sind, betrachteten den Krieg zwischen den beiden despotischen Regimen als unvermeidlich, aber sie dachten logischerweise, dass er sofort nach Hitlers siegreichem Krieg im Westen ausbrechen würde; sie glaubten, dass Hitler einen Angriff auf Russland nicht riskieren würde, solange ihm im Westen die Hände gebunden waren. Diese Annahmen basierten erstens auf Hitlers eigener Erklärung, dass Deutschland Kaisers Fehler nicht wiederholen würde: Es würde keinen Zweifrontenkrieg führen. Zweitens würde ein Angriff auf Russland eine vollständige Blockade Deutschlands bedeuten und es der Hilfe berauben, die es von Russland erhalten hatte: Öl, Brot, Mangan usw. Drittens würde der Krieg gegen eine noch so schlechte russische Armee eine sehr große Kraftanstrengung, eine gigantische Verschwendung von Material und Personal bedeuten; außerdem, so leicht der Krieg auch zu gewinnen sein mag, würde er zu einer totalen Störung des deutschen Transportwesens, zur Zerstörung der Produktion, z.B. des Erdöls, führen und die Landwirtschaft der Ukraine in ein völliges Chaos stürzen, dessen unvermeidliche Folge eine schreckliche Hungersnot wäre. Unter solchen Bedingungen wird es bei allem organisatorischen „Genie“ der Deutschen mindestens ein oder zwei Jahre dauern, um das Zerstörte in einen Zustand wenigstens sichtbarer Ordnung zu bringen und ohne Hindernisse die notwendigen Nahrungsmittel, Mineralien, Erdöl und andere Rohstoffe zu bekommen. In der Zwischenzeit würden England und Amerika nicht tatenlos zusehen, im Gegenteil, die britische Luftwaffe, die auf keinen soliden Widerstand stößt, würde die industriellen und strategischen Zentren Deutschlands und der eroberten Länder zerstören; die anglo-amerikanische Industrie, die die unerwartete Atempause nutzt, würde eine rasende Produktion von Flugzeugen, Panzern, Geschützen und allen anderen militärischen Ausrüstungsgegenständen entwickeln, was unweigerlich zur Niederlage Deutschlands ungeachtet seiner Erfolge im Osten führen würde.

Die elementare menschliche Logik verlangte, dass Hitler und seine Generäle die Eroberungen konsolidierten, die ruinierte Wirtschaft Europas in Ordnung brachten, eine neue Wirtschaftsordnung errichteten und die Politik der Zugeständnisse an Stalin und seine von den Großmachtfantasien besessene Oprichnina fortsetzten und von Russland alles erhielten, was unter den gegebenen Bedingungen möglich war. Aber die Logik der Diktatoren ist keine einfache menschliche Logik. Die Wege der diktatorischen Logik sind unergründlich, sie ist kapriziös und irrational: Der Angriff auf Russland ist nun eine vollendete Tatsache. Die grandiosen Schlachten von Menschen und Maschinen finden an einer zweitausend Meilen langen Front statt, Hitler siegt bis jetzt, aber dieser Sieg trägt in sich alle Zeichen eines Pyrrhussieges: Jeder Sieg Hitlers, sofern die russische Armee erhalten bleibt, bringt ihn der unvermeidlichen Niederlage näher, wenn nicht im Osten, so doch im Westen. Hitlers Angriff hat alle Pläne Stalins, dieses genialen Mannes mit dem Herzen eines Tigers, dem Hirn eines Huhns und den Gewohnheiten eines Schakals, zunichte gemacht und die Verbrecherhaftigkeit seiner Außenpolitik offenbart.

Seine Außenpolitik war unendlich naiv und daher lange Zeit ein Rätsel, denn niemand hätte einem großen Staatsoberhaupt eine solche Naivität zugestehen können. Nachdem er sich jahrelang in den Außenministerien des anglo-französischen Imperialismus herumgetrieben und sich erniedrigen lassen hatte, was im Spanischen Bürgerkrieg seinen Höhepunkt erreichte, änderte Stalin abrupt den Kurs seiner Außenpolitik: Er wandte sich dem schlimmsten Feind der Freiheit, des Sozialismus und der Arbeiterklasse, Hitler zu. Diese Wendung beruhte auf dem Wunsch, Europa und Asien zu beherrschen, der Stärkste zu sein.

Stalins Berechnungen waren sehr einfach. Sie liefen darauf hinaus, nicht nur eine oder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sondern ein Dutzend auf einmal. Der Pakt vom 23. August 1939 war der Akt des Abdrückens, gefolgt von einem wundersamen Schuss, der ein Dutzend fette Kaninchen auf einmal töten sollte – ein europäischer Krieg, der nach und nach zu einem weltweiten Krieg wurde. Stalin triumphierte und rieb sich genüsslich die Hände: „Ich habe sie gut hereingelegt!“

In der Tat ist alles so gelaufen, wie geplant, als wäre es nach Noten gespielt worden, und mit einem gewissen Maß an politischer Kurzsichtigkeit könnte man sich hämisch freuen, triumphieren und sich für Peter den Großen und den Supergroßen halten. Continue reading