Тот, кто, устремляясь в безграничные просторы, делает содержанием своих начинаний новую мораль, новую справедливость, новую человечность, по бесчисленному опыту знает, что он будет не понят. Это почти неизбежная судьба его искусства убеждения — вызывать качание головой и пожимание плечами даже среди людей понимающих, критичных и доброжелательных. Ибо всякая агитация, намерения которой не ограничены временем, беспечно и безрассудно поднимается над практическими соображениями. Для буржуазных натур, то есть тех, кто озабочен настоящим, цель — это всегда следующий шаг. Те, кто стремится к идеалу, «проскакивают мимо цели». Не знать пути к цели на каждом шагу, не испытать инструменты борьбы против любой опасности — вот что вызывает сомнения, предостережения, тревогу и даже яростное сопротивление тенденциям, честность которых не вызывает никаких возражений. Но того, кто после честного размышления знает истину и воздерживается от неё в благоразумном скептицизме, я называю тряпкой.

Тот, кто, устремляясь в безграничные просторы, делает содержанием своих начинаний новую мораль, новую справедливость, новую человечность, по бесчисленному опыту знает, что он будет не понят. Это почти неизбежная судьба его искусства убеждения — вызывать качание головой и пожимание плечами даже среди людей понимающих, критичных и доброжелательных. Ибо всякая агитация, намерения которой не ограничены временем, беспечно и безрассудно поднимается над практическими соображениями. Для буржуазных натур, то есть тех, кто озабочен настоящим, цель — это всегда следующий шаг. Те, кто стремится к идеалу, «проскакивают мимо цели». Не знать пути к цели на каждом шагу, не испытать инструменты борьбы против любой опасности — вот что вызывает сомнения, предостережения, тревогу и даже яростное сопротивление тенденциям, честность которых не вызывает никаких возражений. Но того, кто после честного размышления знает истину и воздерживается от неё в благоразумном скептицизме, я называю тряпкой.

Вот моя идеальная цель — вот я вижу средства её достижения: какое мне дело до осторожных хамелеонов? Учёные-естествоиспытатели, экономисты, историки, географы, политики и коммерсанты могут быть сто раз правы — они не могут опровергнуть моё чувство, которое знает свои пути. Я хочу международного мира, потому что он кажется мне хорошим. Я знаю, что он будет, когда труд народа не будет больше направлен на войну, когда солдаты откажутся убивать равных себе, когда воля народа будет направлена на мир. Я хочу социализма и анархии. Я знаю, что они возможны, когда труд и потребление будут приведены в справедливое равновесие, когда порядок и миролюбие завоюют жизнь в народе, когда власть и повиновение, господство и рабство уступят место обычаю народов. Они уступят, когда стремление к свободе превратится в желание быть свободным повсюду. Я хочу, чтобы культура и искусство стали общим достоянием народов. Они станут таковыми, когда вкус лучших будет донесён до всех, когда этика масс превратится в порядочность, когда принуждение и наказание станут справедливостью и пониманием.

Но все предпосылки для мира остались невыполнеными. Народы испытывают естественное стремление к экспансии и угрожают границам своих соседей. Неповиновение, всеобщие забастовки и революции приводят к ужасающим наказаниям. Мысль о том, что хищные животные-люди смогут ужиться друг с другом в порядке и понимании, что вкус грубых масс можно переделать, что свобода когда-нибудь станет чем-то иным, кроме красивой фразы, — абсурдна и ребячлива. Сама формулировка ваших идеалов является доказательством того, насколько неизбежны и естественны все институты, против которых вы выступаете. Пожалуйста: я не прошу, я признаюсь. И я стремлюсь перенести свои чувства, которые для меня являются истинами, на чувства моих соседей. Интеллектуально холодные возражения могут быть правильными или неправильными — они отскакивают от осознания того, что хорошо и правильно. В этом и заключается суть агитации: высказать то, что субъективно истинно, повлиять на энергию других в направлении, к которому нужно стремиться. Что захочет самая сильная энергия — немногие или многие — то и будет в будущем. Сиюминутные практические эффекты не имеют большого значения. Они ценны лишь как симптомы нового духа, зарождающегося в подполье. Но новый дух возникает тайно и незаметно, медленно и гораздо позже, чем рассеивается его семя. Когда он впервые внезапно вырывается из-под земли в виде мысли, действия, произведения искусства или познания, его происхождение уже невозможно обнаружить, он действует так, как будто это само собой разумеется и всегда было цельным.

Внезапно появляется новое движение, неожиданно, казалось бы, из ниоткуда. Оно распространяется по кругу, растёт, работает, но его истоки теряются. Весь прогресс рождается незаметно, потому что он исходит от Святого Духа, он исходит от тоски и горечи прошлых идеалистов. Конечно, каждый успех идеализма выглядит иначе, чем его реклама. То, что проявляется из него в жизни людей, — это приспособление к сложившимся условиям, не более чем факторы развития. Но именно поэтому требования к миру должны быть максимально жёсткими, всегда нужно требовать максимум возможного, независимо от перспектив реализации. Только идеальное требование в самом широком смысле создаёт прогресс в узком кругу. Утопия — это предпосылка любого развития.

Развитие не имеет ничего общего с течением лет не только потому, что мы осознаем нереальность времени, но и потому, что история прошлого учит нас, что увеличение количества лет не является гарантией более высокой культуры и более глубокого человеческого достоинства. Понимание и обычаи возникают и исчезают со сменой поколений. Никогда не наступит время, когда революция будет не нужна. Тем не менее мы хотим формировать своё мировоззрение в соответствии с идеалом совершенства, и это возможно, если мы будем устремлены в будущее, которое есть вечность. И мы хотим радоваться, когда где-то из событий времени прорастает цветок, в котором мы узнаем зародыш нашей рекламы, преобразованный и разбавленный.

Вот уже полвека мы переживаем огромное социальное движение. Трудящееся человечество, то есть рабы и бесправные, пересмотрело свои притязания на участие в жизненных ценностях. Да, они осознали, на чем основано их порабощение, и поняли, что замена капитализма должна называться социализмом. Правда, пришли пропагандисты и политики, спекулянты и демагоги, и захватили идею справедливости и освобождения, превратив её в партийную программу. Правда, что инерция мысли и действия вернулась к массам и к самому глубокому проклятию живых — довольству. Но искра от священных углей Сен-Симона, Прудона, Бакунина и Лассаля все ещё тлеет под обломками, и мы, живые, не должны останавливаться в наших усилиях освободить её и раздуть в новый яркий огонь. Женщина пробудилась от позора тысячелетнего унижения как творение мужчин.

Она хочет быть человеком, иметь права и признание мужчины. Тот факт, что борющиеся женщины наших дней жаждут свободы и хотят получить права мужчин, а не права человека, не должен нас раздражать. Трудности и упрямство времени навязали женщинам мужские обязанности. Может быть, хоть раз придёт осознание того, что счастье женщины заключается не в ассимиляции с другим полом, а в освобождении от его господства, то есть в свободе женщины в любви и материнстве. Женщины, вступившие в борьбу, должны ставить перед собой высокие цели. Они должны требовать реорганизации всех социальных форм на основе материнских прав. Когда они добьются того, что ни одна женщина не будет презирать другую за то, что она мать, тогда они должны почувствовать удовлетворение от того, что их усилия и борьба не были напрасными, так же как они сами должны свидетельствовать о том, что славные женщины романтизма не зря были образцами свободной, прекрасной женственности.

Однако в последнее время мы наблюдаем первые вздохи нового движения, которое, возможно, будет призвано сделать высший анархический идеал, самоопределение человека, его гордое доверие к собственной личности, вожделением его послушных современников. Впервые молодежь организуется против власти и принуждения, против традиций и воспитания, против школы и родителей. Молодые люди хотят освободить свои шеи от ремней запретов и дрессировки. Они хотят, чтобы их признали людьми с собственными стремлениями, с собственной жизнью, которых нужно не благодарить, а требовать. С прекрасным радикализмом они стремятся к величайшим вещам: к правде в получении и отдаче, к свободе в жизни и обучении, к пространству для дыхания и становления. В молодёжном журнале «Der Anfang» много недозрелого и порой странного, но это язык молодости, это взволнованное исповедание священного, сильный революционный задор, который будоражит друзей будущего. Пусть учителя, священники и родители взорвутся от возмущения, пусть вооружатся дулами и вызовут полицию, чтобы заблокировать свободное слово в устах молодых, — ничто больше не поможет. Мысль сильнее слова, мысль высвобождена, и ничто не может её остановить. Проблема отцов и сыновей решена, её решила молодёжь. Они перешагивают через страдания стариков, как весна через засуху зимы. Испытанный «опыт» шестидесяти- и семидесятилетних обогатился вот чем: те, кто на целое поколение моложе, правы, то есть у них есть ещё одно поколение опыта. Битва молодых разгорелась. Она приведёт к победе, потому что недостатка в новой крови никогда не будет, а весёлая глупость, которая является прекрасной прерогативой молодости, всегда будет её хорошим оружием.

Вот великолепный пример того, как идеалистическая агитация работает до тех пор, пока не размываются истоки и пока внезапно, в месте, которое никто не знал, способом, который никто не предвидел, его благословение не прорастает из земли. Чего только не делали древние, чтобы сохранить свою власть над молодыми! Они запрещали и наказывали, били и лгали, они скрывали от детей тайну становления человеком, как будто всё спасение было в опасности, если мальчик узнает, что такое девочка. И вот теперь молодёжь со смехом стоит перед ними и кричит им в лицо: вам не нужно ничего нам объяснять, потому что мы давно уже такие же умные, как вы. Не надо нам ничего запрещать, потому что мы делаем то, что считаем нужным. Вам не нужно указывать нам, что делать, потому что мы больше не слушаемся вас. Мы, старшие, ещё не решились на это, как бы горячо мы этого ни желали. Но теперь мы хотим быть искренне счастливы, что видим это в младших, и хотим, чтобы те, кто придёт после нас, выросли в духе, который владеет собой и больше не терпит господства извне. Молодёжь, следующее поколение, грядущее поколение заявило о своей зрелости. Старость не имеет права поколебать её своими устаревшими, окостеневшими принципами. Будущее уверенно за молодёжью. Мы хотим доверить им наши идеалы. Если мы завоевали молодёжь, значит, мы завоевали всё: свободу и культуру, революцию и новое человечество. Молодые люди должны разрушить государства и построить мир, они должны создать социализм и культуру, они должны сделать землю пригодной для жизни духа и человеческого счастья. Мы, оставшиеся, должны довольствоваться тем, чтобы подбадривать их в поэзии и рекламе и открывать рты тем, в ком хранятся духовные блага человечества, чтобы они делали то же самое.

Художники и деятели культуры всё ещё коротают время в кругах эстетов. Они ещё не осознали, что принадлежат народу, общему сообществу, и что их творчество обретает ценность только тогда, когда находит отклик в сердцах собратьев. Дух живых должен быть в авангарде и среди последователей бунтующей молодёжи. Давайте будем агитаторами, давайте сформируем молодёжь мира, чтобы наше слово также посеяло семена новых событий и новой организации! Заткнём уши пророчествам праздных обывателей об обречённости и арифметическим аргументам практичных ворчунов! Давайте провозгласим истинность наших идеалов, невзирая на опыт и сомнения, — и мы увидим мир, построенный на красоте и общности, и — вдали от Бога и церкви — на религиозном пыле.

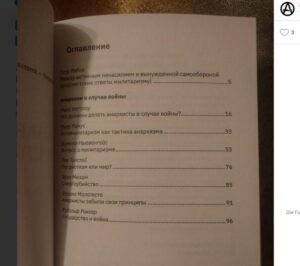

Перевод с немецкого. Из «Kain. Zeitschrift für Menschlichkeit», Nr. 1/1914.

https://www.anarchismus.at/anarchistische-klassiker/erich-muehsam/6390-erich-muehsam-idealistisches-manifest