(in der Mai-Ausgabe des Conne Island Newsletters, CEEIEH #257 erschienen. – liberadio)

Buchrezension von Jörg Kronauers »Meinst du, die Russen wollen Krieg? Russland, der Westen und der zweite Kalte Krieg«

Eines der wenigen Dinge, an die ich mich, ehrlich gesagt, überhaupt noch aus meinem Studium der Politikwissenschaft erinnere, ist, dass es immer die Dümmsten waren, die nach morgendlicher Spiegel Online-Lektüre in den Seminaren zu den Internationalen Beziehungen am lautesten über die sog. Außenpolitik schwadronierten. Der Maßstab des Themas korrespondiert nicht unbedingt mit der Größe der Erkenntnis. Und wenn doch, dann meistens umgekehrt proportional. Es lässt sich bekanntlich am bequemsten – vorzugsweise von expertenhaften Gesichtsausdrücken und Gesten begleitet – fachmännisch, äquidistant, wissenschaftlich eben über das ›Weltwetter‹ schwadronieren, wenn man/frau eh nichts fürs ›Wetter‹ kann. Da sah man/frau beides bereits in ein und derselben Gestalt: Die politisch interessierten BürgerInnen am Frühstückstisch und den PolitikexpertInnen vom Frühstücksfernsehen, die sich beim Käffchen in die Rolle mal der einen, mal der anderen Regionalmacht unverbindlich einfühlen.

Dem konkret-Autoren und Redakteur von german-foreign-policy.com Jörg Kronauer wird man mit so was natürlich nicht gerecht. Trotz des pathetischen Jewtuschenko-Zitats im Titel und des Verweises auf einen angeblichen »Kalten Weltkrieg«, ist das Buch voll mit wertvollen Hinweisen rund um den Konflikt Russland vs. die NATO bzw. ›der Westen‹ gespickt.

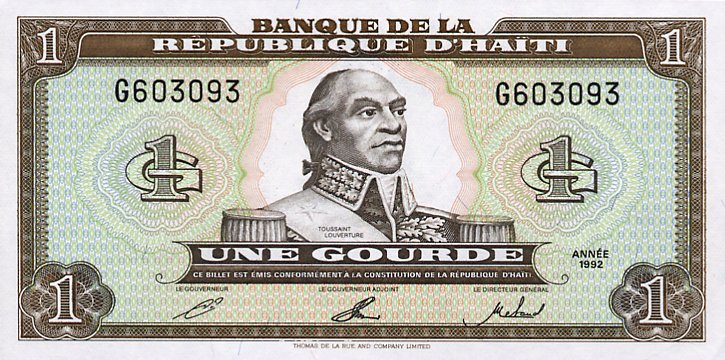

Im Schnelldurchlauf und dennoch faktenreich skizziert er die historische Entwicklung und die Grundlinien der aktuellen Russlandpolitik Deutschlands und der USA. Alles wertvolle Hinweise, die öfters in der Debatte fehlen und die vorschnell zur Dämonisierung Russlands verleiten. Was die deutsche Ostpolitik angeht, fängt Kronauer merkwürdigerweise erst in der Weimarer Zeit an, als sich Teile der deutschen Bourgeoisie mit dem jungen sozialistischen Russland arrangieren mussten, weil ihnen ihre Geschäftsbeziehungen aus der Zarenzeit drohten flöten zu gehen. Das ist eben die Konfliktlinie zwischen verschiedenen Bourgeoisiefraktionen, die sich durch die gesamte Geschichte der deutschen Russlandbeziehungen zieht und manchmal abenteuerliche ideologische Formen annimmt: Mit dem ›Westen‹ zusammen den ›wilden Osten‹ kolonisieren, mit Russland gegen den verhassten Rest von Europa oder gar im Alleingang gegen den Rest der Welt Mist an allen Fronten bauen? Selbst nach dem desaströsen Ausgang des Zweiten Weltkrieges,, formierten sich mit der Gründung der BRD in den 1950er Jahren wirtschaftliche Interessengruppen im sog. Ost-Ausschuss, die Handelsbeziehungen mit dem sog.sozialistischen Ostblock anstrebten. Dabei unterstützte man immer gerne nationalistische Zentrifugalkräfte wie z.B. den ukrainischen Nationalismus bzw. die exilierten Überreste der »Ukrainischen Befreiungsarmee«, der faschistischen Kollaborateurentruppe OUN-UPA. Wie diese politische Unterstützung mit der Arbeit des Ost-Ausschusses konkret zusammenhing, verrät uns Kronauer nicht. Er schildert aber deutsche Versuche, die kollabierte wirtschaftliche und die geschwächte außenpolitische Lage der zerfallenen Sowjetunion auszunutzen und ehemalige Teile davon in den eigenen Einflussbereich hineinzuziehen – wie es z.B im Fall der Ukraine trotz florierender wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Russland 2014 passierte. Continue reading