национализм – прямое следствие “свободы, равенства и братства”

Часто товарищКи, придерживаются по национальному вопросу, как им самим кажется, равноудалённой и справедливой позиции «чума на оба (или больше) ваши дома», а на самом деле впадают просто в беззубую «антинациональную» абстракцию. Эта псевдо-радикальная абстракция мешает им замечать — хотя бы мысленно, если уже не в радикально-вербальных резолюциях — разницу между страной-аргессором и страной подвергшейся нападению, между более либеральным и пригодным для анархистской работы режимом и менее либеральным и, следовательно, менее благоприятным для анархистской деятельности. Можно назвать это сферическим антинационализмом в вакууме. В этой самой радикальной абстракции все кошки оказываются серы. По выражению Сэма Долгоффа, для некоторых его анархиствующих современников и современниц не было практически никакой разницы победили бы в Испании республиканцы или франкисты — капиталистами были и те и другие. (1) Оборотной стороной непонимания национального вопроса у другой категории радикалов является представление, что можно либо цинично мобилизировать априорно данные национальные чувства масс для достижения неких либертарных целей, либо просто наивное отмазывание своего национализма демагогией по схеме «любовь к родине – на национализм» и «у всех – своя идентичность и культура».

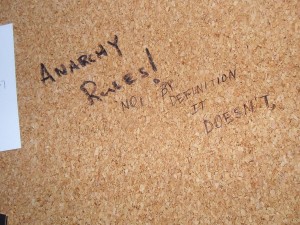

Дискуссии о нации, национализме, народе, этниях и прочей чепухе являются старинным спортивным развлечением в радикальной левой, и убедительно слезть с этого спортивно-дискурсивного туриника она так до сих пор и не смогла. Дискуссии о национализме структурно схожи с дискуссиями о государственной власти: они колеблются ориентировочно где-то между спором Густава Ландауэра, мол, государственность суть призрак в человеческих головах, и Эриха Мюзама, мол, да, конечно, призрак, но вооружённый до зубов и реально лишающий свободы и расстреливающий людей, и «реально-политической» позицией Фридриха Энгельса (и Ленина, а так же всех их верных последователей вплоть до Пауланцаса и Негри), мол, это – нейтральный надобщественный инструмент, которым могли бы однажды воспользоваться и хорошие парни и девчонки в общечеловеческих целях. Так же и с национальной идентичностью и «неотвратимым роком» этнической принадлежности: описания их колеблются от субъективного мнения и добрососедских отношений, выдуманной новыми жрецами религиозной идеи для порабощения трудящихся масс (2) до нейтрального антропологического фактора, попадающего под руку либо левым, либо правым политиканам.

Внесём же ясность в этот вопрос или хотя бы постараемся расчистить поле критики в более-менее тезисной форме. Личная или коллективная национальная (само)идентификация неразрывно связана с государственностью и товарно-рыночными отношениями. И то и другое обладает своей собственной динамикой: сказав А, придётся сказать и Б. (3)

Мы охотно воображаем, что в наши дни изобретательный ум человека подчинил почти все элементы природы своей силе. Философское познание ирреальности времени дополнилo технику с изобретением железных дорог, быстроходных кораблей, автомобилей, дирижаблей и самолётов практическим упразднением пространства. Телеграф и телефон полностью убрали всякое пространственное отдаление из мира. Граммофон и двигающаяся фотография спасают воспоминания о всех событиях для грядущих поколений. Вооружение наших армий и флотов таково, что массовое уничтожение враждующих людей стало делом нескольких движений рук. Медики распознали возбудителей большинства болезней и знают как с ними бороться. Физики вскоре заставят служить первейшие силы природы, морские течения и солнечный свет, потребностям человека, а изучение потаённых качеств радия, кажется, является огромным шагом в направлении окончательного обнаружения «философского камня».

Мы охотно воображаем, что в наши дни изобретательный ум человека подчинил почти все элементы природы своей силе. Философское познание ирреальности времени дополнилo технику с изобретением железных дорог, быстроходных кораблей, автомобилей, дирижаблей и самолётов практическим упразднением пространства. Телеграф и телефон полностью убрали всякое пространственное отдаление из мира. Граммофон и двигающаяся фотография спасают воспоминания о всех событиях для грядущих поколений. Вооружение наших армий и флотов таково, что массовое уничтожение враждующих людей стало делом нескольких движений рук. Медики распознали возбудителей большинства болезней и знают как с ними бороться. Физики вскоре заставят служить первейшие силы природы, морские течения и солнечный свет, потребностям человека, а изучение потаённых качеств радия, кажется, является огромным шагом в направлении окончательного обнаружения «философского камня».