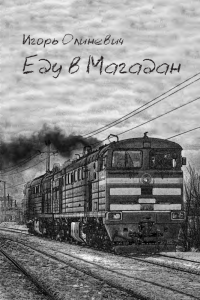

[Übersetzung aus dem Russischen: Ndejra. Vorwort d. Ü.: Da sich gerade eine Gruppe zusammenfindet, die sich mit der Übersetzung des Buches „Ich fahre nach Magadan“ von Igor Olinewitsch beschäftigen wird, sind alle, die mitwirken wollen, herzlich eingeladen, sich bei innerself(at)subvertising(punkt)org zu melden.]

Belarus ist ein Familienunternehmen mit Jahreseinkommen von einigen zehn Milliarden Dollar (zum Vergleich: der jährliche Gewinn von Intel – 15 Mrd., von Apple – 45 Mrd. US-Dollar). An der Spitze steht der Direktorenrat, bestehend aus Minister*innen und Ausschussvorsitzenden im Ministerrat. Das sind keine Eigentümer*innen, das sind nur die Top-Manager*innen. Jede*r von ihnen kann morgen wieder niemand werden. Der echte Eigentümer ist nur einer – die Familie. Der mittleren Etage des korporativen Managements (die Etage der Projektmanager) gehören ca. 1.000 Menschen an. Das sind Menschen, in deren Händen immerhin eine bestimmte Macht liegt. Die unterste Etage – das ausführende Personal, d.h. diejenigen, die die Politik der Korporation vor Ort umsetzen – das ist die eigentliche politische Klasse des Landes.

Belarus ist ein Familienunternehmen mit Jahreseinkommen von einigen zehn Milliarden Dollar (zum Vergleich: der jährliche Gewinn von Intel – 15 Mrd., von Apple – 45 Mrd. US-Dollar). An der Spitze steht der Direktorenrat, bestehend aus Minister*innen und Ausschussvorsitzenden im Ministerrat. Das sind keine Eigentümer*innen, das sind nur die Top-Manager*innen. Jede*r von ihnen kann morgen wieder niemand werden. Der echte Eigentümer ist nur einer – die Familie. Der mittleren Etage des korporativen Managements (die Etage der Projektmanager) gehören ca. 1.000 Menschen an. Das sind Menschen, in deren Händen immerhin eine bestimmte Macht liegt. Die unterste Etage – das ausführende Personal, d.h. diejenigen, die die Politik der Korporation vor Ort umsetzen – das ist die eigentliche politische Klasse des Landes.

Der Apparat soll die zwei wichtigsten Aufgaben der Korporation erledigen:

-

inventarisieren, kontrollieren, Abgaben vom gesamten Wirtschaftsleben im Lande eintreiben;

-

für Sicherheit der Korporation und gesellschaftliche Unterdrückung sorgen.

Die ertragsreichsten Branchen der Korporation sind Verarbeitung und Weiterverkauf russischen Öls und von Ölprodukten, kaliumhaltigen Düngers, Produkte des Maschinenbaus und der Fleisch- und Milchwirtschaft, Produkte der Chemieindustrie. 80% alles Eigentums gehört dem Staat, 20% dem privaten Sektor. Der private Business ist effektiver als die Staatsunternehmen, aber die Familie hindert sein Wachstum mit allen Mitteln. Erstens, aus dem Staatseigentum ist einfacher zu klauen. Die größten Stücke kriegt direkt die Familie. Zweitens, der Apparat der Korporation hat seine Interessen. Außer der korporativen Ermäßigungen und Privilegien möchte das administrative Personal im Gegenzug für seine Loyalität ein Teil des Profits bekommen. Gebrauch wird vom legalen und illegalen Raub, Schmierereien, Unteraufträgen, Seilschaften usw. gemacht. Die Familie muss das in Kauf nehmen. Drittens, obschon Privatisierung blitzschnelle Profite verspricht, führt sie zum Anwachsen des Bürgertums, d.h. privater Rechtspersonen und individueller Unternehmer*innen. Die Gefahr liegt darin, dass die Bourgeoisie (ihrem Wesen nach) mit niemand teilen und deswegen notwendigerweise den Joch der Familienkorporation abstreifen will. Wenn sie zahlreich ist, über Möglichkeiten, über Willen und Mittel verfügt, versucht die Bourgeoisie sich mit liberalen politischen Bewegungen und/oder einem Teil des Apparats zu verbandeln. Das Ziel ist – die Familie zu stürzen und ein kollegiales Regierungssystem für den Apparat, sprich das Parlament, zu installieren. Den privaten Sektor abschaffen, kann die Familie nicht, denn der Kommerz ist ihr Arbeitstier, mit dem Löcher in der Wirtschaftsbilanz gestopft werden. Continue reading