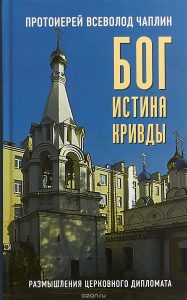

Любитель пригрозить западному рассаднику либерализма и мужеложства термоядерной расправой, а русскому народу-богоносцу за просмотр легкомысленных фильмов — так и вообще Апокалипсисом, преподобный отец Всеволод Чаплин написал книгу с очень интересным названием. Она должна называться «Бог. Истина. Кривды. Размышления церковного дипломата» и расставить все точки над i в вопросах отношений с иными конфессиями. В глаза бросается неудачное дизайнерское решение на обложке, которое, с позволения сказать, вызывает совсем иные ассоциации.

Любитель пригрозить западному рассаднику либерализма и мужеложства термоядерной расправой, а русскому народу-богоносцу за просмотр легкомысленных фильмов — так и вообще Апокалипсисом, преподобный отец Всеволод Чаплин написал книгу с очень интересным названием. Она должна называться «Бог. Истина. Кривды. Размышления церковного дипломата» и расставить все точки над i в вопросах отношений с иными конфессиями. В глаза бросается неудачное дизайнерское решение на обложке, которое, с позволения сказать, вызывает совсем иные ассоциации.

Посмотрев на название книги, написанное без знаков препинания, поневоле задаёшься вопросом: что это вдруг с отцом Всеволодом, неужто взялся за ум? Отец Всеволод, конечно, как был, так и остался тем ультраправым мракобесом, каким мы его знаем и любим. Свинью ему подложил дизайнер издательства, который, наверное, и сам не ведает, насколько он прав, столь бесцеремонно обращаясь к нам и потенциальной чаплинской публике: «Бог — истина кривды». Но отставим в сторону этого Чаплина с его книгой и попробуем немного приблизиться к пониманию, почему же для социальной критики и атеизма бог — действительно истина кривды.

У часто цитируемого высказывания Маркса, что религия-де является опиумом народа, своеобразным обезболивающим, помогающим переносить земные лишения, взваленные на него земными же властями, есть ещё и социально-революционный контекст, часто и охотно забываемый вульгарными атеистами и материалистами.

«…религия, — пишет Маркс в знаменитом вступлении к «Критике Гегелевской философии права», — есть самосознание и самочувствование человека, который или ещё не обрёл себя, или уже снова себя потерял. Но человек — не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. Человек — это мир человека, государство, общество. Это государство, это общество порождают религию, превратное мировоззрение, ибо сами они — превратный мир. Религия есть общая теория этого мира, его энциклопедический компендиум, его логика в популярной форме, его спиритуалистический point d’honneur [вопрос чести], его энтузиазм, его моральная санкция, его торжественное восполнение, его всеобщее основание для утешения и оправдания. Она претворяет в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью. Следовательно, борьба против религии есть косвенно борьба против того мира, духовной усладой которого является религия. Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. (…) Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своём положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в зародыше критика той юдоли плача, священным ореолом которой является религия. (…) Задача истории, следовательно, — с тех пор как исчезла правда потустороннего мира, — утвердить правду посюстороннего мира. (…) Критика неба превращается, таким образом, в критику земли, критика религии — в критику права, критика теологии — в критику политики».

Похожим образом эту идею сформулировал Михаил Бакунин в трактате «Бог и государство»:

«Сведенный в интеллектуальном и моральном, равно как и в материальном, отношении к минимуму человеческого существования, заключенный в условиях своей жизни, как узник в тюрьму без горизонта, без исхода, даже без будущего, если верить экономистам, народ должен был бы иметь чрезвычайно узкую душу и плоский инстинкт буржуа, чтобы не испытывать потребности выйти из этого положения. Но для этого у него есть лишь три средства, из коих два мнимых и одно действительное. Два первых — это кабак и церковь, разврат тела или разврат души. Третье — социальная революция».

Бог, религия вообще, таким образом, есть выражение бесчеловечности, неуютности этого общества. Это социальный иероглиф, выражающий не оправдываемую естественными причинами власть человека над человеком. Это выражение того состояния, когда общество предстаёт перед людьии как чуждая и репрессивная инстанция. Continue reading