ДЖЕСС КОН и ШОН ВИЛЬБУР

То, что сейчас называется некоторыми мыслителями, включая Сола Ньюмэна, «пост-анархизмом», может принимать много форм, но термин в целом относится к попытке обвенчать лучшие аспекты постструктуралистской философии с анархистской традицией. Один из способов читать мир, в общем, это объединённый: постструктурализм и анархизм. Как бы то ни было, термин подразумевает, что приставка «пост» указывает и на новый свой объект — намекая на то, что анархизм, как он до сих пор мыслился и практиковался, неким образом устарел. Вместе, эти оба смысла слова образуют нарратив: стареющий, утерянная сила (анархизм) должна быть спасена от устаревания смешением со свежей, жизненной силой (постструктурализм). Мы хотели бы поставить под вопрос предложения и телеологию этого нарратива, но не без некоторой благосклонности к тому, что он предлагает. Анархисты в самом деле с пользой перенимают многие вещи из постструктурализма:

1. Говард Ричард говорил, что «то, что иногда называется постмодернистским сознанием… могло более правдоподобно названо усовершенствованным пониманием символических процессов» (Letters From Quebec 2.38.8). Не рассматривая человеческие существа как автономных индивидов, воспринимающих мир объективно — наивная позиция реалистов, которая подразумевала бы, что наш выбор участвовать в иерархических и эксплуататорских системах, делается с открытыми глазами — постструктуралисты, скорее, указывают на множество способов, которыми наше осознание мира фильтруется через социальные «тексты», предписывающие нашу жизнь.

2. Поступая так, постструктуралисты открывают новое поле борьбы для политического анализа: борьбу за символы, знаки, представительства и значении в медиа-среде и повседневной жизни. Это было практически важным для феминистской теории в последние сорок лет и должно быть и для анархизма тоже.

3. Пока мы думаем о речи как об инструменте отличном от людей его использующих, мы не можем адекватно критиковать понятие «индивидуума» как изолируемой, само-содержательной единицы, а это означает, что у нас всё ещё проблемы с мышлением (или убеждением других попробовать мыслить) по ту сторону священных категорий капитализма. Подрывая наивно-индивидуалистские концепции субъективности, постструктурализм обеспечивает могучее подтверждение той важности, которую анархисты всегда приписывали общности и социальности.

4. Всё это даёт нам несколько великолепных инструментов для критики идеологии. Постструктурализм учит нас мыслить критично, так, что позволило бы нам смотреть сквозь кажущуюся политическую / этическую «нейтральность» определённых дискурсов. Мы можем использовать аналитические подходы постструктурализма, чтобы читать тексты на предмет того, как они используют язык для конструирования идентичностей и разделения, для того, чтобы поместить темы в рамки и искажать их, чтобы лгать посредством неупоминания, чтобы вывести в центр определённые перспективы, маргинализируя другие и т.д.

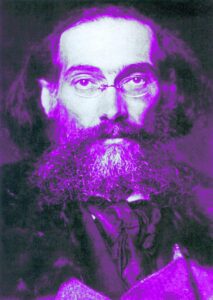

5. Понимать, что некоторые вещи, кажущиеся «естественными», сконструированы культурой — значит быть в курсе, что они могут быть сконструированы и иначе. Постструктуралисты бросают вызов представлению, что люди обладают «природой» или «сущностью», которая ограничивает и определяет то, чем они могут быть — пункт, который должен напомнить нам ответ Кропоткина социальному дарвинизму учёных вроде Хаксли, который утверждал, что капитализм и война являются просто общественными выражениями естественной борьбы за «выживание сильнейшего». Continue reading