http://anarchistinternational.org

Феноменология, существительное:

1. Наука о явлениях, отличная от науки о природе сущности;

2. Метод, концентрирующийся на изучении сознания и объектов прямого переживания.

Феноменология собаки

Феноменология собаки

В Афинах, в центре западной цивилизации, есть множество бродячих собак, которые слоняются по грязным улицам Вечного Города. Некоторые из них имеют довольно чёткую и определённую территорию. К примеру, была маленькая коричневая собачка, которая сидела напротив станции метро Каллитея. Время от времени она следовала за случайными людьми, иногда даже доходила до платформы станции или на другую сторону улицы и в школу. Но эта собачка оставалась на своей территории и, казалось, наслаждалась постоянным присутствием пассажиров метро, входящих в поезд и покидающих его, иногда кормящих собаку, иногда нет.

Также есть три собаки, которые почти всегда слоняются вокруг станции метро Панэпистимио, всегда ходят вместе, никогда не отходят слишком далеко. Для большинства бродячих собак в центре Афин большая часть их потребностей удовлетворена. Есть больше мусора, чем можно съесть, люди, в целом, очень добры к животным, и есть даже правительственная служба, выдающая собакам поименованные ошейники, которые показывают, что у них нет заразных болезней вроде бешенства (хотя наркоманы часто воруют эти ошейники, чтобы перетягивать себе руки). Т.к. их потребности удовлетворены, собакам нет нужды идти куда-то искать себе пищу. Большинство собак проживают день, спя в тени, ничем больше не занимаясь. Город сохраняет им жизнь, и собаки бродят по его вечным улицам, скучающие, усталые и сытые.

Перевоплощение существует, хотя и доказать его невозможно. Оно существует из-за собаки, постоянно появляющейся в Афинах с некоторого времени. Эта собака является собачьим проявлением анархистской волны и воплощения мирового революционного Духа (the world revolutionary Geist), но это такие Дух и волна, которые локализованы в Афинах.

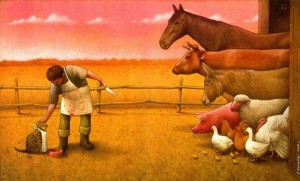

Мы заметили эту волну несколько лет назад. В какой-то момент, которого точно никто не помнит, на демонстрациях начала появляться собака, маршируя вместе с анархистами и леваками и нападая вместе с ними на полицию. Одним ужасным днём, когда анархисты бились с полицией, собака бросилась вперёд, укусила копа и была пристрелена на улице. Потеря этой собаки была страшным ударом для анархистов, которые идентифицировали себя с этой собакой, которая не была довольна тем, что у неё полный живот, потребности удовлетворены, а жизнь пуста. Эта собака жила ради чего-то большего, чем простое выживание в Вечном Городе, находя свою величайшую радость в сражениях с теми же самыми защитниками Города, которые её кормили.

К всеобщему удивлению, вскоре после смерти их возлюбленного компаньона появилась другая собака. Эта собака обладала всеми теми же характеристиками, но казалось, что она стала ещё больше чувствительной, появляясь в местах уличных сражений за часы до их начала. Многим анархистам этот талант казался предвидением, для других это было лишь обострённым собачьим инстинктом. Тем не менее, эта собака присутствовала почти на всех уличных сражениях, всегда гавкая на полицию, всегда идя вместе с анархистами и леваками. Собака умерла, вероятно, естественной смертью, но как и с предыдущей собакой, появилась новая – с теми же характеристиками и повадками.

Этот цикл продолжался до сегодняшнего дня. Актуальным проявлением этого духа является светло-коричневая собака с длинными лапами. Физически она напоминает всех остальных – нечто, что мы из Anarchist International не можем объяснить. Также неясно, почему только одна собака-волна может проявляться в линеарном времени, или почему этот Дух находится именно в Афинах. Ясно лишь одно: эта собака – зеркало наших действий и наших судеб. Как и собака, никто из нас не согласен с тем, чтобы просто есть, спать и бродить по вечным улицам. Мы ничего не можем с собой поделать и всегда находим наш путь в вечную борьбу. Самые счастливые среди нас обладают тем же предчувствием, что и собака. Лишь немногие среди нас осознают эту схожесть.

Что беспокоит, и с чем мы хотим вас покинуть – это отношения между Городом и собакой. У собаки не было бы сил постоянно бороться, если бы это не касалось большинства из Города. Врагом собаки является полиция, но полицейские – это те же люди, которые устанавливают и поддерживают жестокий порядок города Афин. Мы не уверены в том, производит ли массивность Города собаку, или собака выступает либо как антидот, либо как естественный рефлекс против сущностного угнетения и проблемы Метрополиса. В любом случае ясно, что собака – вечный враг Вечного Города.

Используя собаку как наше зеркало, важно прояснить наше собственное отношение к Городу. Собака не думает дважды, прежде чем напасть на установленный порядок, и мы тоже. Но поведение собаки можно рассматривать и как какую-то форму стремления к смерти. Собака не собирается действовать как другие собаки и стремится укусить руку, которая её кормит. Собака использует свою излишнюю энергию для борьбы, но борьба эта крайне самоубийственна. Это влечение мощно и идентично тому, что пропагандирует Anarchist International. Но давайте взглянем на этот парадокс и не отпрянем от его темноты. Среди тьмы жизни в Вечном Городе, собака решила бороться. На протяжении пути собака любит и любима, но есть лишь одна единственная правда для собаки: жить — значит бороться.

Перевод с английского.