Магнус Швантье (1916)

Движение за мир не находится в таких родственных отношениях ни с каким другим этическим движением как с вегетарианством.

Движение за мир не находится в таких родственных отношениях ни с каким другим этическим движением как с вегетарианством.

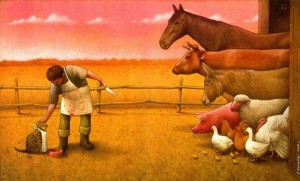

Самой сильной движущей силой обоих движений является отвращение к жестокости, уважение перед жизнью. Некоторые пацифисты, однако, отвергают войну, в первую очередь, из-за её экономического вреда, или стараются, как минимум из соображений тактических, чтобы завоевать широкие массы, в своей агитации указывать сначала на бесславные экономические последствия войны. Также и вегетарианство ценится его приверженцами, в первую очередь потому, что они усматривают в употреблении мяса причины экономического бедствия; ещё больше число тех, кто отвергает потребление мяса из-за вредоносного воздействия на здоровье. Но неоспоримо всё же то, что самые многочисленные и именно самые активные борцы движения за мир и за вегетарианство движутся в своей борьбе отвращением перед убийством; в особенности великие люди, которые основали оба движения, всегда объявляли своё неприятие жестокости и насильственности своим сильнейшим импульсом действия.

Вегетарианцы и пацифисты должны, поэтому, рассматривать друг друга как союзников. Всякий прогресс одного из обоих движений должен вести вперёд и другое. Пока большинство считает массовое убийство в войне неизбежным, или даже рассматривает войну как пробуждение самых высоких добродетелей, столь же долго им будут непонятны и этические учения вегетарианства. С другой стороны, привычка потреблять пищу, приготовляемую посредством забоя животных, должна ослаблять и отвращение перед резнёй на поле боя. Если люди ежедневно видят в мясных лавках кровавые, разрезанные, лишённые кожи, выпотрошенные туши животных, и привыкают к тому, чтобы класть в рот эти вызывающие в каждом чувствительном человеке трупы, то этим самым их самые возвышенные чувства должны притупляться как у редких варваров нашего времени. Пока многие люди воспринимают охоту на животных не как «неизбежное зло», а как «благородное развлечение», столь долго и нас не должно удивлять, что при возникновении споров между государствами во многих людях просыпается и жажда военных приключений и жестокостей и тем самым увеличиваются стремящиеся к войне силы.